同理心在个案社会工作中的应用研究

1.文献述评与问题提出

1920年,美国心理学家铁钦纳首度使用同理心一词,他认为同理心源自从身体上模仿他人的痛苦,进而产生相同的痛苦感受,也就是所谓的”感同身受”,跟“同情心”明显区别开来。人本主义心理学家罗杰斯认为同理心的核心思想即“无条件积极关注”。关于同理心的研究,在20世纪80年代以前,国外学者将同理心分为认知取向的同理心和情感取向的同理心。如今学者们普遍对采用多维视角取向研究同理心达成了共识,综合认知取向的同理心观点和情感同理心取向的观点,既要在情感上给予他人一定的反馈能力和支持关怀,又要综合考虑各种因素来理解他人,形成对他人的客观真实的认知评价。

国内基本采用多维视角取向来研究同理心,一方面要在情感上对他人的情绪进行识别与反馈,并通过言语、行为等对他人进行适当的心理支持,继而设身处地地感受他人的情绪感受,并且向他人表达同理;另一方面站在他人的立场上对他人的处境或者困境进行识别,根据他人所感知和体验的自然环境、社会环境及其自身特点,熟知和理解他人有这种感知和体验的原因,最后能把自己对他人的感知和体验传达给对方。这个过程存在着情绪识别和支持关怀、理解、反应和表达等多个环节。(候亚方,2017)。同理心被运用于高校的辅导员工作、企业的组织管理、学校教育、医患纠纷、心理咨询等众多领域中,其中同理心被较多地使用在学校教育、心理咨询以及医患纠纷中。苏联教育家苏霍姆林斯基认为同理心教育观包括认知、行为、情感三个方面,以此来培养全面发展的个体。教师对学生认知特性产生同理,有利于师生间的良好沟通;如果教师能够同理学生的不良行为,促进教师对学生的接纳以及学生对教师的信任感,以此促进教育对学生不良行为的纠正;另外还有研究表明,如果从小培养孩子的同理心,不仅有利于孩子自身的健康发展,还能够有效遏制校园欺凌、暴力等的发生。同时,同理心在心理咨询领域使用的频率也较高,作为一项心理咨询技术,心理咨询师通常要对来访者的内在心里世界、外在经历或外在刺激等进行理解,并感同身受,从而将自己的这种感受分享给来访者,使来访者对心理咨询师产生信任感,在咨询环境中体验到安全感,从而促使来访者积极地参与到咨询中。

在社会工作的个案辅导中,社会工作者(以下简称”社工“)在一定程度上扮演着”咨询师“的角色,虽然社会工作者和心理咨询师有一定的区别,但是在个案辅导中,同理心是社工必须具备的专业素养之一。同理心在文字解释上是个较为简单的概念,但是在现实工作中,实践起来并不容易。一线社工在对同理心的运用中,要么“用力过猛”,夸大事实,反而使案主觉得虚假;要么“力不从心”,使案主无法对社工产生信任感。那么,在社会工作的个案辅导中,到底怎么运用同理心才是合理且有效的呢?本文中根据社工的实务经验,拓宽了同理心的应用范围,不再局限于社工对案主的同理,社工对自身也要进行同理。案主的负面情绪、行为表现难免对社工产生影响,在个案辅导过程中,案主和社工社工无法得到及时有效的心理支持和督导指引。社工需要运用自身的力量对自己进行心理的建设和工作积极性的调动,即接纳自身的负面情绪感受、理解自我产生这些情绪感受的内心体验过程,最后对自表达同理,起到支持关怀自我的作用,也帮助社工辨别工作中的问题,以新的方法继续开展工作。对于案主的同理心则表现在对处于困境中的案主或者“问题”案主,社工需要及时识别案主所处的困境或者案主当时的情绪,社工要在情绪上与案主同在;同时社工以案主的角度,根据案主的家庭环境、成长经历、当时的情境等因素来综合理解案主,并将自我获得的内心体验传达给案主,使案主相信社工能够理解自己,向案主表达同理心,使案主感受到安全感,继而对社工产生信任感,推动工作的发展。

2.案例概况

在一次个案辅导中,案主表现出了对社工的排斥与拒绝。在语言上,案主通常以沉默、“不知道”、“我不想说”、“你知道那么多有什么用”、等来拒绝和社工的对话;在行为表现上:案主坐立不安、面色较为窘迫、烦躁、左右摇摆、最后直接离开。以上的语言与行为表现均给予社工对案主的以下提问:社工问及案主家庭经济的状况以及父母亲对于家庭经济方面的支持;问及案主与父亲之间是否发生过冲突;案主的学习状况等话题。这些话题使得案主产生了上述的行为表现,导致个案辅导的中止。由于案主是机构的志愿者,负责社工认为他不认真工作,对其提出了批评,这使得案主更加生气。

3.个案社会工作中的同理心应用

3.1社工对自我的同理

在个案辅导过程中,社工需要面对“症状”不同的案主,案主在辅导过程的正面的或者负面的反应必然会给社工带来情绪、心理、感受上的影响。倘若案主对社工以及所进行的服务持认同、积极正向的态度,那么作为社工,会感受到来自案主的激励,产生成就感,对工作具备认同感;如果案主对社工或者个案辅导过程产生反感、拒绝、排斥等负面反应或者持消极态度,那么处在此种情境中的社工会感受到无助、挫败、甚至慌乱等,打击社工自信心,可能在一定程度上降低社工对所从事工作的积极性。为了提高社工在个案辅导中的综合能力,提升社工对行业的积极性,社工在辅导过程中遇到的负面情绪、负性感受均应该得到有效的处理和正确的引导。同理心的运用将从情感、认知等方面为社工及时提供心理支持、情感关怀以及认知理解,帮助社工理清工作思路,调动社工的工作积极性重新寻找工作的突破点。

3.1.1对社工自身的情感同理

在个案辅导的过程中,遇到来自案主的“打击”或者消极态度时,社工作为普通人难免会感到气愤、挫败、失望、无助、弱势等。此时,社工需要站在自我的立场上,拥抱受到伤害“的自己,“为自己做主”。仔细觉察自我的情感状态,关怀自我,列举自我的情绪、感受,大体上了解自我的情感状态;给予自我心理支持,肯定自身在工作中所做的努力以及具备的专业能力,帮助自我识别暂时遇到的困难,以这样的方式对自我给予一定的心理支持;从而重新调动自我的工作积极性,注入希望,使得社工有勇气面对工作中遇到的困难,冷静分析,寻求解决策略。

情感关怀,社工放下对自我的角色期待,工作标准等,将自己看作普通人,认真审视案主的反应给自己带来的情绪感受。案主的回应如“无话可说”、“到底结束了没有”、“你太无聊”等词加剧了社工的焦虑感,此时的社工感到紧张并且感到生气;案主的行为如:坐立不安、稍显窘迫等让社工感到压力、不解;案主最后直接离开使社工感到无助、对工作产生无力感。承认并展现普通人遇到问题时该出现的情绪,这是对自我内心情绪的疏导,也是对自我在情感上的关怀。

心理支持,社工在案主直接的离开后,可能对案主的行为感到生气,并且也会对自身的工作能力产生怀疑,因此,需要对社工给予一定的心理支持。通过回忆自己以前的成功案例,正确评价自身的专业能力,帮助社工恢复对自我的认可;认清目前的状况是由多种因素造成的,并非全部都是自己的原因,使社工自己认识到当前的困难是暂时的。对自我给予心理支持,帮助社工获得继续前行的动力。

“灌输”希望,社工通过向自我表达情感上的关怀和心理的支持,使得自身有勇气面的困难,积极寻求解决办法。社工感受到了自我的接纳与慰藉,能够使社工从失败的状态和负面的感受中摆脱出来,冷静客观地分析现实情况,积极主动地开展工作。

3.1.2对社工自身的认知同理

社工在认知上对自身的同理,能够帮助自己理解自己情绪感受的原因,对自己的情绪感受等做出解释,帮助社工打破固着点,促进社工对自我的接纳和认可。社工对自身的认知同理分为几个方面,运用“冰山理论”对自我内心体验过程进行剖析,了解外在行为下社工真正的需要;结合社工的现实环境以及辅导过程中的情境来理解社工,帮助社工了解自己,进而向自我表达同理。

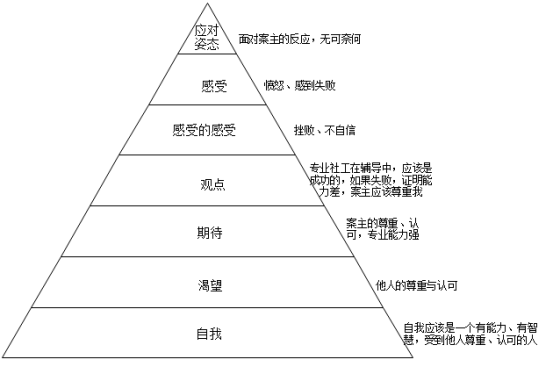

对社工内心体验的剖析,本环节运用“冰山理论”对社工的内心世界进行分析。冰山理论将个体隐喻为一座冰山,仅有外在的行为才是能够被看见的,被掩藏在海面之下的大部分自我则是不可见的,那部分才是真正的自我。冰山理论只要分位七个部分:行为、应对方式、感受、观点、期待、渴望、自我。在该案例中,从社工的行为和语言这些外在的表现开始,运用冰山模型图,逐渐对社工的心理体验过程进行分析。

案主的行为表现使社工无能为力,陷入“迷茫”,又使案主内心感到气愤、挫败,失望。其实社工并不是由于案主的反应而产生这些情绪反应,而是现实没有满足自己的期待。在社工的个人认知里,自己的专业辅导过程是顺利的,能够被案主认可,对案主是有帮助的;社工期待案主的反应是认可,社工自身也渴望得到他人的尊重与认可,希望在他人眼里的自我应该是一个有专业能力、有智慧的人。但是现实中的“问题”与社工的渴望是冲突的,因此导致社工产生以上的情绪与行为反应。当社工对自我的内心体验过程进行梳理后,也就能够理解自我的情绪感受。

结合现实背景理解社工。在认知上理解社工,需要考虑现实的处境或背景,包括社工的工作年限,实务经验的积累,当地公益环境的发展以及机构规模等方面。工作时间短、经验不足的社工往往在实务过程中因为“意外”慌了阵脚;如果当地公益环境较差,影响案主对于社工机构、对社工的认可度,进而也影响社工。

综合辅导中的情境理解社工。当时的情境状况对于社工的行为表现、情绪反应也具有一定程度的影响。辅导过程中的情境主要反映在硬件设施,如:辅导场地的大小、光亮度等,还有访谈的气氛是否宽松都会影响社工的反应。

3.1.3社工向自我表达同理心

此时社工将自己作为朋友,对自己说一些鼓励、支持、理解的话语。如:“我知道你感到委屈、觉得自己失败,这是正常人都拥有的情绪,拥抱你的负面情绪;”其次,将综合各类因素对自我的理解告诉自己,如:“出现这样的情绪反应是由于你需要对方对你工作的认可,你希望自己是有能力的社工,并且作为不成熟的社工,在当前的辅导过程中的一系列情绪反应都是正常的等。”社工将对自我的支持与鼓励还有理解通过语言向自己表达出来,这样能够让自己清晰地认识自我和案主,帮助社工鼓起勇气继续工作。

3.2社工对案主的同理

在辅导过程中,案主的可能会有悲伤、愤怒以及隐藏起来不易察觉的情绪或者感受,社工需要站在案主的立场,对案主的情绪感同身受,使案主对社工产生信任感,认可社工带来的服务对自己的帮助。社工对案主表达同理心主要分为从情感上对案主的同理和从认知上对案主的同理。情感上的同理主要包括对对案主情绪的觉察与识别,其次社工需要在情绪上抚慰案主,最后向案主传达理解与支持;认知上对案主的同理主要指通过对案主行为表现、情绪感受等的理解,主要通过对案主家庭环境、当前情境以及成长经历等几个方面来进行分析,从而达到理解案主的目的,才能够真正站在案主的立场上,对案主进行同理。

3.2.1社工对案主在情感上的同理

在情感上同理案主,能够起到关怀、支持案主的作用。社工首先观察案主的实际反应,认识案主的情绪感受,使自身投入到案主的情绪状态中,同理案主;其次,以关怀、支持的方式抚慰案主,促使案主接纳自我;最后,社工将自己同理到的内容向案主传达,使案主明确社工对自己的接纳,从而信任社工。

案主的情绪识别,社工需要认识案主的情绪感受,明晰案主此时是带着什么类型的情绪,才能更加准确地在情感上同理案主。社工在辅导过程中感受到案主的情绪是不耐烦的、愤怒的、烦躁不安的、还有些紧张与不知所措。当社工认识、察觉到案主的情绪感受后,能够换位思考,站在案主的角度上,将这些情绪感受放在自我身上充分感受。

给予案主抚慰,社工对案主的情绪感受了解后,能够对案主的情绪感受等感同身受。站在案主的立场上,给予案主关怀支持,告知案主他的情绪感受都是正常人所具备的,不要有压力,接纳自我的情绪感受。使案主感受到社工的关怀,并且在心理上得到一定的支持,在案主的精神上起到抚慰作用。

向案主传达同理,社工通过语言上向案主表达对案主在情感上所同理到的内容,如:“我能够感受到你现在是生气的、悲伤的、或者是紧张的,可能我们的交谈过程中有令你感到生气的话题或者为难的事情,我完全能够理解你,如果我是你,我也会产生这样的情绪与感受。”

3.2.2在认知上同理案主

认知上的同理要在理解的基础上进行,社工需要综合各类因素,理解案主,从而同理案主。要理解案主的行为、性格表现等,首先可以从案主的家庭出发,包括了解案主的家庭背景,成员之间的关系等;其次结合案主成长的经历,包括成长中的重大事件、重要他人的影响等;以及考虑辅导过程中的情境,综合这些因素来理解案主,进而在理解的基础上,同理案主。

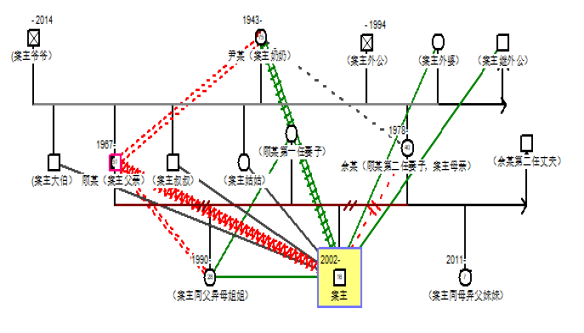

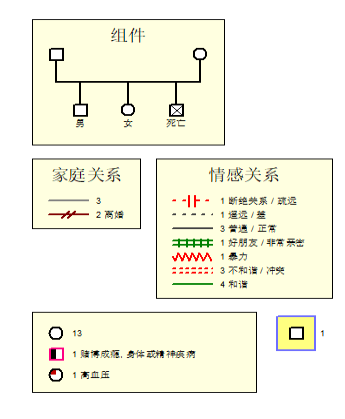

案主的家庭环境分析,案主从小生活在离异家庭中,母亲与案主长期持分离状态,案主与父母亲之间的关系状况较差,感情淡漠。家庭的破裂使案主自小感受不到正常家庭的氛围,对案主性格的养成、认知的培养是不利的。案主自小在家庭里没有安全感,对他人也是不信任的,很少表达自我,自我防御机制较高,在人际交往方面也较为欠缺。社工理解了案主的成长经历后,能够将案主的语言、行为表现合理化。在辅导过程中,案主坐立不安或者沉默寡言,可能是他不知道应该如何与不太熟悉的人相处,不知道该怎么交流;社工问及案主的家庭的时候,案主表现得较为激动,如面红耳赤或者“出言不逊”等,家庭在案主的心里是敏感的,当他人问及案主这些问题的时候,案主为了保护自我,内在的防御机制被启动,他以这样的方式防止外人对自己的伤害;父母亲不提供物质抚养,案主在社区、学校作为援助对象。这在一定程度上,可能对处于青春期的案主来说,让其自尊心受到了伤害。因此,当社工提及家庭的经济状况时,案主表现得非常窘迫与焦虑,自己的隐私被他人窥探,自尊心再次受到伤害,案主启动了内在防御机制,提防着社工的介入。案主家庭成员之间不和谐的关系也是对案主产生影响的重要因素之一,以下是案主家庭成员关系的图示:

案主与父亲之间的关系是暴力的、疏离的,与母亲之间的关系是疏离的,案主家庭的成员之间的关系总体来说是比较紧张、复杂的,处在这样的关系中的案主,在成长中必然受到了影响。使得案主从小对环境缺乏安全感,对人也缺乏信任感,内心很少向外界敞开。案主与社工交流的过程中,或沉默不语或很少只表达只言片语,甚至带着强烈排斥的情绪。案主在与社工这个较为陌生的人在相处的过程中,他启动根深蒂固的防御机制,由于担心对方对自己造成威胁,潜意识里对对方是排斥、敌对的。因此,案主感到紧张、焦虑,所以他坐立难安,他最后忍受不了了,不得不问到底什么时候结束,甚至最后直接离开。案主从小父母亲婚姻破裂,案主由奶奶养大,接触的人较少,案主对于人际交往感到生疏、紧张是正常现象;案主长期忍受来自父亲的高压管束,压抑了较多的情绪,遇到令自己生气的事情是比较容易爆发的;另外案主从小到大,社会支持体系较为薄弱,案主较少能够感受到外界对自己的支持与关爱,因此,性格中比较敏感多疑,担心他人对自己的看大,尤其担心发生不好的事情,外界对自己产生偏见。

案主成长中重要事件分析,个体成长中遇到的正面或者负面事件均会对个体的造成一定程度的影响。案主在成长中遇到的负面事件包括:家庭:父母离婚,父亲的暴力管教;学校:贫困生,获得经济补助等;假期与父亲发生了肢体冲突等。父母离婚,案主缺乏来自家庭的关爱,自身缺乏安全感,进而影响案主的性格,使案主的性格中带有敏感、多疑的特征,他人的微小举动,可能对案主影响巨大,当社工问及案主的父母亲时,敏感多疑的案主可能担心他人的嘲笑。父亲长期对案主施以暴力,否定案主,案主缺乏来自他人的鼓励与支持,进而使得案主内心怯懦,缺乏自信心,案主的内心压抑了不满情绪,这些不满情绪一经点燃,案主的情绪会爆发。再者案主没有优秀的成绩,在学校是贫困生,可能一定程度上让正处于青春期的案主感到自卑,在经济问题上的反应比较敏感。当社工问及案主家庭的经济状况等对案主来说,较为敏感的字眼时,案主感到非常窘迫,他一方面没有办法说谎,另一方面又不愿意对社工(陌生人)叙述实情。这些使得案主非常为难,他内心感到煎熬,不知如何是好。

辅导过程中的情境分析,案主当时的反应,应该结合所处的情境来理解案主的行为,场地环境以及辅导性质或者氛围都会对个案辅导产生一定的影响。社工和案主进行面谈的地方是个案访谈室,个案辅导室狭小、桌椅较多,显得拥挤,没有窗户,这样的环境本身就让人感觉闭塞,加之没有空调,炎热的天气更加加剧了案主内心的烦躁与紧张。辅导过程中每个成员的语言、行为表现、对他人的评价,成员之间的沟通模式以及所沟通的对象或者事件的性质。社工邀请案主进行一对一的面谈,案主以前可能没有经历过这样的场景,可能个案主一个信号,自己犯了错误,给案主造成了心理压力,使案主感到紧张,案主本能地排斥此次面谈,对社工态度不友好,不愿意配合。再者社工与案主讨论的事情是关于案主的隐私的事情,案主目前对社工没有产生信任感,案主只能报知以简单的敷衍,或者沉默。

3.2.3社工向案主表达同理心

社工向案主表明,辅导的过程可能使得案主感到不舒服,以及案主可能有些难言之隐,因此才会产生这样的反应。社工对案主的情感关怀与支持,使案主放下心理压力,在与社工的交流中感到安全,不必担心社工是否生气或者对自己产生偏见等。社工告知案主其家庭因素、成长环境等也会造就一个人的行为表现、与人交往的模式等。案主从小生活在不幸福的家庭中,父母给予的支持与关怀较少,外在支持网络较为薄弱,来自外界的关爱相对较少。导致案主与外界的交往中没有安全感,不信任其他人,才会出现这样的行为。告诉案主不应该过多地责怪自己,接纳自我。社工对于案主的理解,很大程度上帮助案主放下心理压力,尝试接纳自我;也使得案主信任社工,慢慢向社工敞开心扉。

4.同理心在个案辅导中应用的研究反思

同理心在人们的交往中发挥着重要的作用,是消除误会、矛盾的有效方法,也是人际关系的润滑剂。在社会工作的个案辅导中,同理心更是不可或缺的,一方面是社工对自我的同理,自己识别自己的情绪感受,并且能够在给予自身情感关怀、心理支持的同时,调整社工的个人状态,带动其工作的积极性;另一方面是对案主的同理,社工在情感上对案主的情绪感受能够感同身受,并且向案主低案主表达支持,在认知上,通过案主的家庭、成长、当前情境等来理解案主的行为,从而从情感和认知两方面对案主进行同理,最终使案主对社工产生信任感,认可社工带来的服务。

文献参考

魏源. 同理心:心理咨询与治疗关系中的特质概念[J].中国临床康复,2005(40):80-81.

王云翠,乔桂圆. 护生同理心培养的思考与探索[J].医学与哲学(A),2016,37(12):73-75.

周红五. 同理心:师生交往的基本能力和修养[J].人民教育,2010(22):17-19.

魏源. 当代大学生同理心的特点[J].中国临床康复,2005(24):78-79.

儿童的同理心与生俱来[J]. 基础医学与临床,2008(11):1182.

沈雪春. 师生同理:生本课堂的走心之道[J].中学政治教学参考,2016(19):26-27.

梁小洁. 浅谈高校和谐校园建设——基于大学生同理心的探究分析[J]. 黑龙江教育(理论与实践),2016(12):34-35.

案例使用说明:

一.教学目标

(一)适用课程

本案例适用于个案社会工作教学,也可以作为社会工作中同理心研究的教学案例。

(二)适用对象

本案例使用的对象包括社会工作专业教师、高年级社会工作专业本科生及社会工作研究生。

(三)教学目标

1.覆盖知识点

(1)通过已有文献研究社会工作、心理学领域中“同理心”一词的基本含义,对比研究国内外学者对该词的不同释义,及其在实务工作中的具体运用。

(2)通过具体案例,学习在实务工作中针对案主和社工本人同理心的运用和功能。

(3)学习在个案社会工作中,社工进行情感同理和认知同理的具体技巧,并对同理心在个案中的应用情况进行反思。

2.能力提升点

(1)运用个案工作方法,了解同理心在实务过程中的具体运用;

(2)学习面对实务过程中的不同问题,社工对自己和案主表达情感和认知同理的具体技巧和方法。

(3)反思同理心在个案工作中的运用,积累相关实务经验。

3.观念改变点

(1)在实务工作中,同理心不能局限于社工对案主的同理,社工对自身也要进行同理。案主的负面情绪、行为表现难免对社工产生影响,在个案辅导过程中,社工无法得到及时有效的心理支持和督导指引时,社工需要运用自身的力量对自己进行心理的建设和工作积极性的调动,

(2)对于“同理心”一词的理解,不能局限于表面。同理心分为情感同理和认知同理,在实务工作中,应积极探索深层同理心的深层含义和使用技巧,这是社会工作专业化的表现。

二.分析思路

1.通过案例分析,案主所在生活系统中面临的各种问题与需求。

2.通过文献研究,深入理解“同理心”一词的含义与表达技巧,探究同理心在实务工作中的具体功能。

3.对个案工作过程中同理心的应用进行研究和反思,总结相关实务经验。

三.关键要点

教学中的关键要点包括:

1.全面理解“同理心”一词的含义和在实务工作中的运用技巧及功能;

2.探究在实务过程中,面对不同问题时,社工如何表达对案主的同理和对社工自身的同理,学习相应工作技巧;

3.对个案介入效果、同理心应用情况进行研究反思,总结工作技巧,积累实务经验。

四.建议的课堂计划

本课程中的案例主要按照2个学时进行设计,课堂计划有:

1.课前让学生了个案社会工作、同理心的相关资料与文献,最少4小时。

2.课堂安排(100分钟):案例回顾,20分钟;学生个人思考发言,10分钟;小组讨论与发言30分钟;知识点与接入策略梳理,10分钟;案例情景再现互动,20分钟;课程案例总结与反思,10分钟。

五.思考题

1.在本案例中,针对案主和社工本人,同理心分别体现了何种功能?

2.在个案工作的不同阶段,同理心分别体现了什么功能?请结合具体案例进行说明?

3.实务工作中社会工作者在运用同理心时应注意什么?