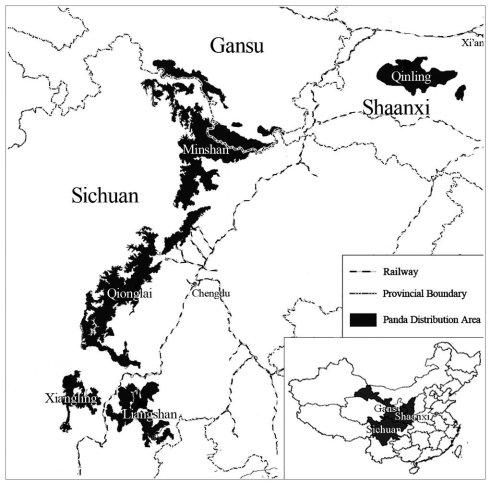

大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)是我国特产的珍稀濒危动物,仅分布于秦岭、岷山、邛崃山、相岭、凉山等5大山系。2004-2007年,我们在陕西秦岭南坡的佛坪国家级自然保护区对秦岭大熊猫的产仔育幼洞穴的空间分布、结构性能、栖息地特征和选择机制进行了研究。研究中运用了全球定位系统和地理信息系统等数据采集和分析手段以及主成分分析、逐步判别分析等多元统计分析方法。

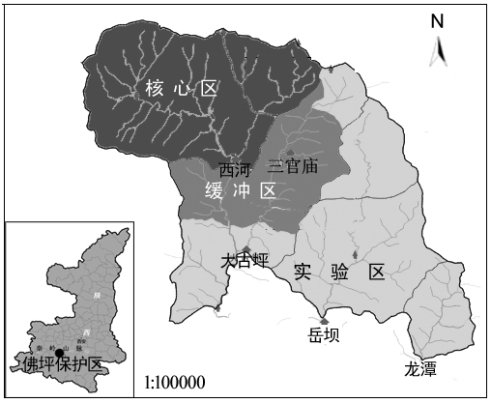

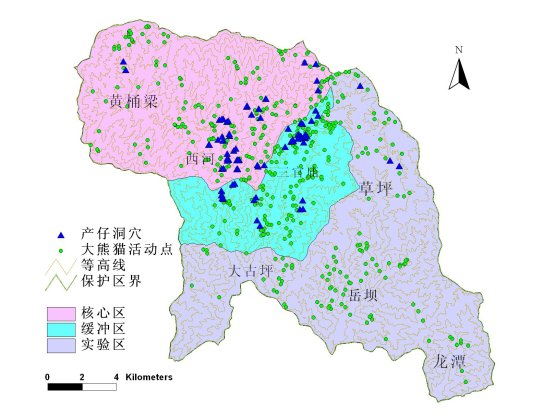

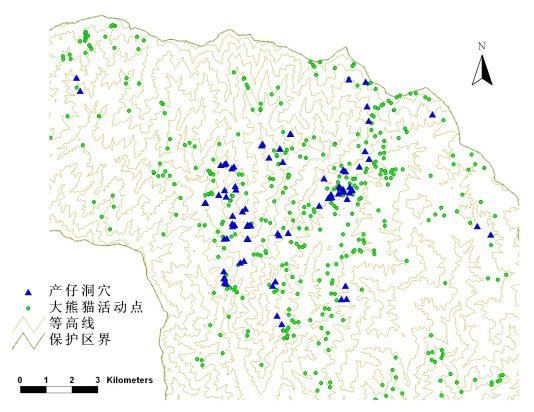

研究区域内共发现大熊猫产仔育幼洞穴77处,呈聚集状分布,其中保护区西河和三官庙区域分布有73处,在黄桶梁区域分布有2个产仔育幼洞穴;草坪区域分布有2个产仔育幼洞穴。产仔育幼洞穴的总体特征为:海拔1600~1900m,阳坡,上坡位,坡度35°,洞口向阳(东、东南、南、西南),洞穴防风防雨性能较好,洞内干燥,乔木郁闭度大于0.5的针叶或针阔叶混交林,乔木高度大于15m,竹林生长状况好,竹林盖度大于0.5,竹林平均高度1~3m,灌木盖度小于0.75,洞口1m高视距20~30m,距水源距离小于100m,距竹林距离小于5m,距乔木距离小于10m,距人为干扰距离较远。大熊猫产仔育幼洞穴和对照洞穴的差异显著性检验表明,在所测量的28个变量中有10个变量差异显著,包括坡向、洞穴防风性、洞穴防雨性、洞口1m高视距、乔木郁闭度、乔木均高、竹林盖度、竹子生长状况、水源距离和人类活动干扰程度,而其它18个变量的差异不显著。对以上10个差异显著变量的主成份分析结果显示,在影响产仔育幼洞穴选择的主要因素中,坡向和乔木郁闭度组成第1主成分,洞穴防雨性为第2主成分,第3主成分包括水源距离和竹林盖度的相关性较大,洞穴防风性能为第4主成分,第5主成份中洞口1m高视距的负荷最大。以上10个变量中有4个变量进入判别函数方程,包括坡向、水源距离、洞口1m高视距、和乔木平均高度,总体判断正确率为85.4%。

秦岭大熊猫对产仔育幼洞穴的选择具有其独特性。洞穴的结构性能,特别是洞穴的防雨性能,是秦岭大熊猫产仔洞穴选择机制中的一个重要组成。在资源因素中,距水源距离、距竹林距离和竹林生长状况亦显著影响着大熊猫对产仔洞穴的选择。

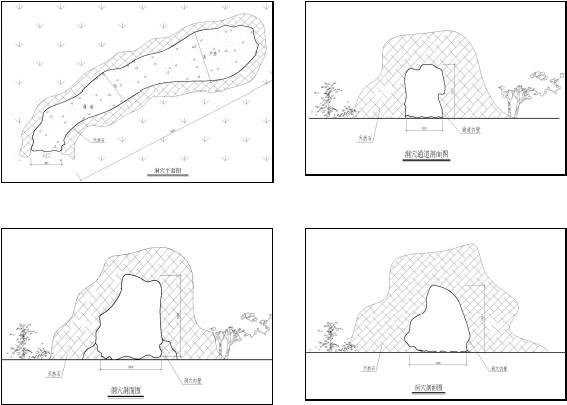

报告最后对秦岭大熊猫保护管理,特别是对产仔洞穴和巢区的保护管理提出了一些建设性建议,并提出了在部分关键区域构建人工洞穴的设想。

关键词:大熊猫,种群监测,产仔育幼洞穴,选择机制,佛坪自然保护区

现在,越来越多的人认为大熊猫是一种熊类动物,它们和现代的熊类有着共同的祖先。虽然动物行为特征的进化发育,如穴居,不可能有化石记录,但是人们相信在中新世、现代熊类的祖先就有这种行为,这表明熊科动物穴居行为有很长的进化历史。

众多已有的研究结果显示,雌性大熊猫在产仔和幼仔出生后的一段时期内,是要利用洞穴来哺育它们的幼仔,这段时期为幼仔的洞穴时期,时间长达约100-130天,雌性大熊猫会用部分或全部的时间和幼仔生活在洞穴中。生活在四川岷山山系的大熊猫主要是利用大树下部形成的洞穴作为产仔、育幼巢穴;而秦岭山系的大熊猫由于较为缺少可供其利用的大树洞穴,主要利用石岩相间形成的洞穴来产仔和育幼。因此,洞穴对大熊猫的幼仔的存活至关重要,不仅为大熊猫产仔、育幼提供了遮风挡雨的场所,并且还具有保温和隐蔽等作用。同时,已有的研究结果证明大熊猫幼仔在其洞穴期中至少需要2-4处洞穴,相对其微生境条件好的洞穴,大熊猫则多次利用,这为提高幼仔成活率提供了有利条件。而微生境条件差的洞穴或受地理条件限制,缺少洞穴的地区不但不利于大熊猫种群的繁育,也限制了大熊猫种群的分布。

全国第三次大熊猫调查结果显示,秦岭山系的大熊猫在佛坪和老县城保护区分布密度居全国之首。这些地区除了少有人类干扰,生境优良等条件外,还与较好的洞穴为大熊猫幼体安全度过洞穴期,提高了其存活率,保证了种群数量的有效增长是分不开的。而对秦岭大熊猫产仔、育幼洞穴已有的研究,仅有粗略的观察资料,缺乏系统性研究,尤其是对其洞穴的物理结构、空间结构、微生境类型、生态因子等缺少详细深入的研究。

因此,对秦岭大熊猫野外产仔、育幼洞穴及其相关的生态生物学的深入研究,对于为保护这一物种,增加有效种群数量和为人工圈养繁育大熊猫提供科学依据,特别是可为一些不具备良好产仔、育幼洞穴的地区,开展人工构筑洞穴提供科学依据,均具有十分重要的现实意义。

1.1.1 动物栖息地选择研究进展

栖息地选择(habitat selection)是指动物对生活地点和环境的选择或偏爱[1~3]。所有动物都只生活在一定的空间范围之内,动物现实分布状况的形成与其对栖息地的选择有关[1, 2]。对动物栖息地的描述可以有不同的尺度,例如,可以将某种动物的栖息地确定在一株特定的植物上,也可以将它的栖息地定位在这一植株的某一特定部位上。在后一种情况下,对动物的分布作了更精确地描述,并常常使用小生境(microhabitat)一词[1]。

野生动物选择栖息地的机制一直是生态学研究的热点。各国学者在这方面开展了大量的研究工作,研究地点、研究方法和研究对象多种多样。对动物栖息地选择进行开创性研究的是英国著名生态学家David Lack[4]。他通过研究鸟类和环境之间的关系发现,鸟类能识别环境中的某些特征,并依据这些特征来主动选择其生活环境[5]。Lack的观点标志着栖息地选择概念的诞生,并推动了动物和环境之间相互关系的研究[6]。Svardson(1949)和Hilden(1965)分别指出了动物的栖息地选择包括两个过程:首先基于大环境特征(如温度、湿度、海拔、植被类型等)在不同栖息地类型间进行粗略地选择,然后再根据细节特征(如植被型组、郁闭度、坡度等)选择特定的栖息地环境[7, 8]。此外,还有人将动物的栖息地选择分为三个部分:一般栖息地选择(general habitat selection)、领域选择(territory selection)和巢址选择(nest–site selection)[9, 10]。

动物栖息地选择行为形成的原因很复杂[1]。生物的耐受性法则指出,各种生物只能生活在一定的生态因子范围之内,超过或不足都会影响生物的生存[3]。动物的栖息地可以看成是一处集合了众多生态因子的地理单元,包括生物的和非生物的、种内的和种间的、稳定的和不稳定的因子等等[3]。这些因子间有些是互相独立的,有些则是相互作用的,种群密度的增加会抵消高适栖息地的优势[1];有些因子还可能有因果关系,例如水分条件可能会决定某些植物的生长状况,动物对此种栖息地表现出偏爱的直接原因是由于植物的生长状况,而潜在的原因则是水分条件。遗传因素、学习和后天继承都会影响动物对栖息地的偏爱程度[1]。在个体水平上,动物会通过“趋利”和“避害”来选择适合自己生存的栖息地;在群体水平上,栖息地的面积、形状和总体质量会影响种群的生存力。动物个体对不同的小生境会表现出不同的偏爱,但个体所访问的栖息地中同时也包括一些位点,从栖息地选择指标上讲,它们并不是动物所偏爱的,但是却可能起着其它重要的作用,如可以将两块适宜的栖息地连接起来[11]。

研究动物栖息地选择的起点通常是尝试着把动物密度与环境变量联系起来,或将动物活动频率同环境变量在栖息地中的实际分布频率联系起来[1]。这样会得到影响动物栖息地利用的因子。动物出现的频率可能和某些栖息地因子呈现正相关关系,但是需要特别注意的是,相关不等于因果关系。例如,David Jablonski曾提出宽的地理范围有助于物种的生存,证据之一是研究了99种腹足纲动物的生存期和生存范围的相关关系,结果发现二者之间有较强的正相关关系[1];但Michael Russell 和David Lindberg则认为,生存地理范围宽的物种,其化石记录保存下来的可能性更大,而这种可能性同样可以形成前面的结果[12]。因此不能仅靠动物活动频率同环境变量具有正相关关系就得出该物种出现频率高是因为喜欢这一栖息地因子的结论。研究动物较少利用栖息地的环境因子与其它栖息地间的差别,可以有助于我们了解是什么因素起到了限制的作用,从而可以针对影响动物分布的这种因素,制定相应的保护措施,扩大和恢复动物的生存环境[12]。

栖息地选择的研究一般是在宏观与微观两个尺度上进行的,宏观尺度的研究主要体现在对栖息地景观特征(如地形、地势、海拔高度、植被类型等)的调查分析[13~15];微观尺度上的研究是随着无线电遥测技术的应用而逐渐开展起来的,体现在栖息地的空间垂直结构、水平结构、种间关系和微生境小气候等方面[16~19]。目前已有一些工作开始将宏观与微观两个尺度结合起来研究动物的栖息地选择[20, 21]。

在研究尺度分化的同时,栖息地选择研究的内容呈现多元化[10]。例如Knick从个体、种群、群落等多个层面对栖息地选择开展了研究[22]。也有研究探讨栖息地特征对动物分布、迁徙、繁殖成效、种群的遗传适合度等的影响[9, 23~25]。尤其是近几十年来,随着人类活动范围的不断扩大,野生动物赖以生存的适宜栖息地大面积消失或日趋片断化,动物的栖息地选择行为随之改变[26]。

动物对繁殖地的选择是其栖息地选择的重要内容[1]。目前有关野生动物繁殖巢穴的研究多集中于对鸟类巢址选择的研究[27~31],而对大中型兽类繁殖巢穴的研究则主要集中于狼(Canis lupus)、狐类(Vulpes)、棕熊(Ursus arctos)等物种[32~36]。例如于长青等对新疆河狸(Caster fibor)的栖居条件和洞巢分布格局的研究表明,河狸总是选择水深、河谷林丰富及河岸陡的地方掘洞栖居[37]。张明海等对内蒙古东部草原沙狐(Vulpes corsac)春季洞穴选择的研究表明,影响其春季洞穴选择的主要因子有坡位、水源、植被、微气候、食物等7种,而坡向、洞口朝向及洞道口倾角等的影响不明显[38]。王正寰等对四川西部石渠地区夏季藏狐(Vulpes ferrilata)巢穴选择进行的栖息地分析显示,藏狐倾向于选择草甸地带,中缓坡和低坡位,坡向多为阳坡或半阳坡,水源距离小于500m的地方筑巢,其巢穴的开口朝向多位于135°~360°之间[39]。Jon对北美落基山脉地区狼的洞穴选择和特征进行了多尺度的分析后发现,水源、郁闭度、草本盖度是其繁殖洞穴选择的关键因子[40]。

Svardson认为,种内竞争和种间竞争等因素要比栖息地因素本身更加影响野生动物对栖息地的选择[7]。随着Hutchinson多维生态位概念的提出和生态位理论的发展,特别是在评价种间竞争对野生动物分布的影响时,动物如何选择栖息地一直是生态学研究的热点[4]。一系列的研究结果表明,野生动物对栖息地的选择不但受到种内竞争[41~43]、种间竞争[44~46]和捕食者[19, 47]等因素的影响,同时还受到与动物生存和繁殖有关的一些环境因素的影响[38, 48, 49]。

早期的野生动物栖息地选择研究侧重于对栖息地整体水平的描述。随着无线电遥测技术与栖息地取样技术在生态学上的应用,哺乳动物的栖息地选择研究进入定量分析阶段,大量数量统计方法开始涌现[50~53];与此同时,栖息地选择的研究内容也从对整体栖息地的定性描述发展为对栖息地结构的定量分析和选择机制的探讨[54, 55]。Garsheli指出,动物栖息地选择的研究方法主要有三大类型:栖息地可获性与利用率的比较(Vailability & Utilization)、栖息地特征分析(Site Attribute Analysis)和种群统计学特征的分析(Population Demographic Response)[56]。栖息地特征分析在鸟类和哺乳动物中应用得较多。在哺乳动物中,栖息地特征分析主要用于取食地[57]、储食地[58]、卧栖地[59, 60]、隐蔽场所[61, 62]、越冬地[63]等方面的研究。

常用的栖息地研究方法包括选择指数法(如Ivlev法、 Jacobs法、Strauss’s 法、Chesson’s alpha法等)、适合度检验法(如Neu法、Marcum法)、秩法(如组分分析法)、模型法(如资源选择函数)等[50~63]。而列联表分析、Vanderploeg 和 Scavia选择系数W与选择指数E、多项式回归、聚类分析、主成分分析、逐步判别分析、逻辑斯蒂回归等多元统计分析方法也被广泛地应用于野生动物栖息地选择与利用研究[10, 11]。

随着自然科学的迅猛发展,学科间的交叉与融合是现代自然科学发展的显著趋势。栖息地选择研究的方法也由过去单一学科(动物学)的描述发展为多学科综合分析,集合了动物行为学、生态学、分子生物学[64~66]、环境学、数量统计学、物候学、地图学、地统计学[67~70]、景观生态学[71, 72]、计算机科学等多学科的研究方法和手段。3S技术和无线电遥测等先进的测量手段也广泛地应用在野生动物的栖息地研究当中[73~75]。

在野生动物栖息地选择的研究中,人们逐渐认识到景观特征对栖息地选择具有重要的影响,需要研究者从宏观的大尺度上对动物的栖息地进行研究。GIS与RS技术的结合运用较好地解决了这个问题[75, 76]。利用 GIS把遥感图像与动物分布的数据进行叠置处理,可以将动物分布和景观特征的信息全部展现出来。研究者可以在特定的动物个体或种群定位点的周围生成缓冲区,来研究在不同尺度下栖息地的景观特征,也可划分不同动物种群密度梯度的分布范围,并比较栖息地组成上的差异。

大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)是我国特产的珍稀动物,自1869年法国传教士戴维(A.David)在四川宝兴获得标本并订为新种发表后,有关的研究工作便陆续开展。截至2001年,有关大熊猫研究已发表的论文多达1450篇,出版的专著与论文集约30余部[77]。

最早开展的大熊猫研究工作是对其分类地位的探讨。早在1869年,戴维就称大熊猫为黑白熊,隶属于熊科(Ursidae)。1870年Milne Edward通过对标本牙齿和骨骼的研究,认为它与小熊猫相近,应归属于浣熊科(Procyonidae)。1927年Pocock在研究浣熊科的分类时,又将大熊猫独立为大熊猫科(Ailuropodidae)。1985年O’Brien等依据“分子种”假说,结合单链DNA杂交及遗传距离和免疫距离等实验,认为大熊猫与熊类最接近,应将其归并于熊科。至此西方学者大多承认了这一观点。我国多数学者从古生物学、形态学、生态学和系统演化等多方面综合分析,主张大熊猫应独立为一科,即大熊猫科[77]。万秋红、方盛国等通过对大熊猫分子生物学的研究并结合头骨、牙齿和皮毛的对比分析,认为秦岭大熊猫与四川大熊猫存在显著的差异,命名了大熊猫的秦岭亚种[78]。

在20世纪80年代以前,有关大熊猫的形态学研究多是在宏观解剖层次上开展,但80年代以后则深入到组织水平,并逐渐向微观方面发展。Davis(1964)根据美国3家博物馆收藏的25具大熊猫标本,用进化的观点并联系到机能,对大熊猫的各个系统、器官进行了比较,发表了大熊猫形态解剖的专著。北京动物园和北京大学等单位的专家,利用27例标本,系统地进行了研究,尤以器官组织学的研究更为深入,也于1986年出版了相关的研究专著[77]。

早期发表的关于大熊猫种群的研究成果多属资源调查报告,80年代以后着重于对大熊猫种群生态学和行为生态学的研究。关于大熊猫的种群数量,1974-1977年胡锦矗、吴家炎和张孚允等分别在川、陕、甘三省用路线调查法进行统计,得出我国有大熊猫2400余只的结论;80年代上述三省又进行了第二次调查,外业调查采用横向密度估计法,内业采用综合统计法和密度参数计算法,统计结果为有大熊猫1114±240只[79]。方盛国等(1996-1999)采用DNA指纹技术检测粪便,在陕西佛坪、四川唐家河、瓦屋山和冶勒等保护区,进行数量分析,其结果与传统调查所获的数量相比稍低[80, 81]。1999-2001年进行了第三次全国大熊猫调查,外业采用拉网式路线法,内业采用移动距离区分和粪便咬节区分相结合的方法计算大熊猫种群数量,结果为1596只[†��������]。

较早出版的以生态学研究内容为主的专著有Sheldon于1974年发表的《大熊猫的野外栖息地》。而对大熊猫在野外进行系统观察和研究,则始于1978年在四川卧龙建立五一棚大熊猫生态观察站 [82]。1980年我国与世界自然基金会(WWF)在卧龙五一棚地区合作开展大熊猫研究,随后出版了专著《卧龙的大熊猫》[83]。1984年北大潘文石等人在秦岭长青林区进行研究并出版了《秦岭大熊猫的自然庇护所》[84] 和《继续生存的机会》[85]。1985年以后胡锦矗等相继在凉山山系和相岭山系分别建立了观察站,出版了《大熊猫生物学研究与进展》[86]和《大熊猫研究》等专著[77]。

关于大熊猫种群特征的研究,胡锦矗提出了用大熊猫粪便中未消化的竹节估计大熊猫年龄及种群年龄结构的方法[87]。朱靖等根据70年代在岷山收集到的71号头骨标本进行了大熊猫的年龄分组,认为现有大熊猫的繁殖力并没有衰退,而导致大熊猫濒危的主要因素是人的活动范围扩大使其适宜的栖息地迅速消失[88]。夏武平又专文对此结论进行了分析,认为幼年组所占比例较小,是当前大熊猫种群下降的主要原因[88]。1986至1987年,袁重桂通过分析影响大熊猫和竹子两个种群动态的各种因素,以Smith的捕食者模型为基础,建立了一个反映野外大熊猫和竹子在环境中维持正常摄食与被摄食关系的动态数学模型[89]。潘文石通过对92只秦岭大熊猫的种群遗传分析,计算出该种群的大熊猫每代将以0.5456%的近交率丧失其遗传多样性[84]。夏武平以卧龙五一棚大熊猫年龄结构资料,通过Leslie矩阵对该种群的发展趋势作预测,结果表明,前期有一个下降阶段,而后期一旦种群结构呈金字塔形后,每年将以1.64%或1.66%的速度递增[90]。黄乘明等也以Leslie矩阵对整个卧龙自然保护区的种群发展趋势作了预测,结论与前者一致[91]。袁重桂等将“具时滞的种群离散时间增长模型”应用于马边大风顶自然保护区的大熊猫种群动态,发现其种群振幅的大小直接与初始密度有关[89]。杨光等考虑到群众有采笋的习惯,而将上述模型做了进一步修正,增加了采笋量这个常数,研究了马边自然保护区的大熊猫种群动态[92]。潘文石通过对秦岭大熊猫的研究表明,种群的内分布型为聚集型,年龄锥体为金字塔形,具缓慢增长的潜力[93]。张黎明等推算出四川岷山北部和南部、邛崃山、凉山和相岭等5个山系的大熊猫种群每代将分别以0.3185%,5.555%,0.5024%,0.8772%和7.1429%的近交率减少其杂合度[94]。宿兵等利用蛋白质电泳技术,分别对不同产地大熊猫血液同工酶及血浆蛋白进行了比较研究,认为其遗传呈单态性,无地区间差异,物种多样性缺乏[95]。张亚平等通过大熊猫不同群体的线粒体DNA控制区的基因序列分析,认为分布于不同山系之间的大熊猫种群没有显示出清晰的遗传分化[96]。方盛国等将DNA指纹技术应用于大熊猫种群基因多样性的研究,结果表明秦岭、岷山、邛崃山、凉山和相岭5大山系群体内的遗传多样性严重缺乏,各山系群体遗传多样性由高至低的排序是:邛崃山、岷山、秦岭、凉山和相岭,各山系之间存在着明显的分化,尤以基因组的多态性方面遗传分化更为显著,在亲缘关系上,已形成秦岭山系、岷山-邛崃山山系和凉山-相岭山系等3个遗传类群,且后者有较近的亲缘关系,与秦岭山系类群的亲缘关系相对疏远[97]。此外关于大熊猫种群生存力的分析也已进行了许多研究[98~102]。

对于大熊猫的栖息地研究,在90年代之前主要停留在对有大熊猫分布的地区栖息地特征的描述上。此后,随着研究手段的改进和研究方法的更新,以及一些数理统计方法的引入,大熊猫的栖息地选择研究也逐渐进入定量化分析阶段。例如,Reid等对卧龙自然保护区大熊猫的栖息地选择进行了研究[103];魏辅文等(1996,1999)和唐平等(1998)等采用Vanderploeg 和 Scavia的选择指数分别对马边大风顶自然保护区和冕宁冶勒自然保护区大熊猫的栖息地选择进行了研究,结果发现两地大熊猫均比较喜欢东南坡向、坡度平缓、上层乔木层郁闭度大于0.5、竹子密度适中、老笋比例较高、竹子基径较粗的竹林栖息地[104~106]。杨兴中等通过设置20m × 20m的随机样方和主成分分析的方法,对佛坪自然保护区大熊猫的栖息地选择进行了研究,结果表明该地区大熊猫对竹子老株密度、乔木郁闭度、风向、隐蔽条件要求比较严格[107, 108]。胡杰等采用Vanderploeg 和 Scavia的选择指数,在四川黄龙自然保护区就大熊猫对华西箭竹的选择和利用进行了研究[109]。由于研究地区之间的差异以及各环境因子分类标准的不同,因此在大熊猫栖息地研究结果之间的横向对比比较困难。为此,张泽均进行了有益的尝试。通过对唐家河自然保护区与蜂桶寨自然保护区、大风顶和冕宁的大熊猫栖息地选择进行对比研究,发现冶勒(相岭)和马边(凉山)大熊猫对郁闭度、坡向、坡度和幼竹比例的选择没有显著差异,但是对竹子密度的选择有显著差异;唐家河(岷山)和蜂桶寨(邛崃山)大熊猫栖息地的差异主要集中在竹子密度、高度、基径,以及灌木密度、距离等灌木层因子上,而对郁闭度、乔木密度、乔木距离等乔木层指标和坡度、坡向等地形因子的选择不存在明显差异,而且差异的形成不排除历史上发生的自然灾害的影响[110]。

近年来一些新的理论和方法,如景观生态学、地理信息系统(GIS)、遥感技术等,被逐渐应用于大熊猫栖息地的研究中。例如欧阳志云等应用GIS对卧龙保护区的大熊猫栖息地进行了评价[73],刘雪华对佛坪保护区大熊猫的季节迁移及栖息地作了深入研究[75],陈利顶等应用景观概念和GIS技术对卧龙保护区栖息地破碎化进行了研究[111]。此外,对大熊猫的食物-竹子也开展了很多探讨[112, 113]。

有关大熊猫的繁殖生态学及大熊猫的求偶繁殖场和产仔育幼洞穴选择的研究并不多,且多为描述性研究[82, 83, 85, 114, 115]。胡锦矗等通过研究发现,雌性大熊猫在产仔和幼仔出生后的一段时期内,要利用洞穴来哺育它们的幼仔,这段时间称为“穴居时期”,时间长达约100~130天。在此期间,雌性大熊猫会用部分或全部的时间和幼仔生活在洞穴中[82]。洞穴不仅为大熊猫产仔、育幼提供了隐蔽保护和防御天敌的场所,并且还具有遮风挡雨的作用。四川岷山山系的大熊猫主要利用大树树干下部形成的洞穴作为产仔、育幼巢穴[83];而秦岭山系的大熊猫由于缺少可供其利用的大树洞穴,主要利用石岩相间形成的洞穴来产仔和育幼[85, 114]。因此,产仔育幼洞穴对大熊猫的繁育,特别是对大熊猫幼仔的存活至关重要。已有的研究结果证明,大熊猫幼仔在其洞穴期中至少需要2-4处洞穴;对于微生境条件好的洞穴,大熊猫则多次利用,因为这种洞穴有利于幼仔的成活[85]。

在广泛开展大熊猫就地保护与研究的同时,有关大熊猫易地保护的研究也已开展了很多。截止2005年,圈养大熊猫的种群数量已经达到167只(数据来自于2005年大熊猫谱系,内部资料),对圈养大熊猫的饲养、管理、疾病防治、人工繁育、野外放归等方面进行了多方面的研究和探讨[116~121]。但有关大熊猫人工种群放归野外的技术还未成熟,如何对人工饲养大熊猫进行野化训练以使其重新适应野外栖息地,还需要开展进一步的工作[77, 118]。

秦岭大熊猫是中国大熊猫的重要种群,具有独特的地理分布格局和种群进化史, 并在形态学和分子生物学等特征方面与四川、甘肃的大熊猫之间有着明显的差异。由浙江大学方盛国教授主持的一项最新研究成果发现:秦岭大熊猫与四川大熊猫遗传分化发生了较大变异,通过对秦岭和四川六大山系的大熊猫进行了DNA图谱、微卫星、mtDNA控制区分析,以及遗传基因和形态学分析,分子证据表明秦岭大熊猫遗传多样性系数较高,分子分类生物进化树上体现两个类群互为单系群,秦岭大熊猫种群大约在1万年前产生分化后,在进化力作用下,已发育成大熊猫的一个亚种。两个亚种在形态上已经形成了明显差异,通过头骨对比,四川亚种的头大牙齿小,秦岭亚种的头小牙齿大,四川亚种的头长近似熊,秦岭亚种的头圆更像猫。此外,两者的毛色差异也很突出,四川亚种胸部为深黑色,腹部为白色,下腹部毛尖黑色,毛干为白色;秦岭亚种胸部呈深棕色,腹部为棕色,下腹部毛尖棕色,毛干白色。该项研究成果发表于《美国哺乳动物学杂志》2005年第4期。这份权威的动物分类学刊物首次将中国大熊猫定名为四川指名亚种和秦岭亚种,这意味着大熊猫秦岭亚种的发现得到了国际动物学界的公认。专家们认为,与中国其它山系的大熊猫种群相比,秦岭大熊猫是一个更为古老和原始的新亚种种群,在遗传多样性上更具有研究价值。这意味着在国际保护领域的旗舰物种大熊猫家族中,秦岭大熊猫的基因更加珍贵,种群更加濒危,更需要引起足够的关注和保护。

有关秦岭大熊猫繁殖洞穴及其选择研究对秦岭大熊猫种群及栖息地的保护十分重要,但目前有关大熊猫产仔育幼洞穴的研究并不多见,且为描述性报告,尚未见有野外大熊猫产仔育幼洞穴选择研究的专门报道。本项研究于2004年至2007年对佛坪国家级自然保护区辖区内大熊猫的产仔育幼洞穴进行了调查和研究,为野生大熊猫产仔育幼洞穴选择研究提供基础资料,也为大熊猫种群及栖息地保护提供科学依据。

通过我们多年的观察和研究,雌性大熊猫在产仔和幼仔出生后的一段时期内,需要利用洞穴来哺育它们的幼仔,这段时期为幼仔的洞穴时期,时间长达约100-130天,雌性大熊猫会用部分或全部的时间和幼仔生活在洞穴中。生活在四川岷山山系的大熊猫主要是利用大树下部形成的洞穴作为产仔、育幼巢穴(胡锦矗等1985);而秦岭山系的大熊猫由于较为缺少可供其利用的大树洞穴,主要利用石岩相间形成的洞穴来产仔和育幼(雍严格1989,潘文石等2001)。洞穴对大熊猫的幼仔的存活至关重要,不仅为大熊猫产仔、育幼提供了遮风挡雨的场所,并且还具有保温和隐蔽等作用。同时,已有的研究结果证明大熊猫幼仔在其洞穴期中至少需要2-4处洞穴(潘文石2001),相对其微生境条件好的洞穴,大熊猫则多次利用,这为提高幼仔成活率提供了有利条件。而微生境条件差的洞穴或受地理条件限制,缺少洞穴的地区不但不利于大熊猫种群的繁育,也限制了大熊猫种群的分布。

较好的洞穴为大熊猫幼体安全度过洞穴期,提高了其存活率,保证了种群数量的有效增长是分不开的。因此,对秦岭大熊猫野外产仔、育幼洞穴及其相关的生态生物学的深入研究,对于为保护这一物种,增加野外有效种群数量和为人工圈养繁育大熊猫提供科学依据,特别是可为一些不具备良好产仔、育幼洞穴的地区,开展人工构筑洞穴提供科学依据,这对于保护大熊猫这一濒临灭绝的物种均具有十分重要的现实意义和战略意义。

已有研究表明,繁殖期间雌性大熊猫在洞穴中产仔,并在产仔后在洞穴内来哺育其幼仔[77, 85]。这个时期长达100~130天,是大熊猫生活史中的一个关键阶段[76, 86]。洞穴不仅为大熊猫产仔、育幼提供了隐蔽保护和防御天敌的场所,并且还具有遮风挡雨的作用。因此,选择适宜的洞穴产仔,对大熊猫的成功繁育特别是对幼仔的顺利存活至关重要。

由于各地自然条件的不同,野生动物在繁殖洞穴的选择上可能会存在显著的地区性差异[2]。现有研究表明,四川岷山山系的大熊猫主要是利用大树树干下部形成的洞穴作为产仔、育幼的巢穴[83, 156];而秦岭山系的大熊猫由于缺少可供其利用的大树洞穴,主要利用石岩相间形成的洞穴作为产仔育幼的场所[77, 84, 114]。尽管目前已有一些关于大熊猫繁殖洞穴的报道,但有关其选择适宜产仔育幼洞穴的机制以及影响洞穴选择和利用的生态因子尚不清楚。

为此,我们于2004—2007年在陕西佛坪自然保护区对大熊猫的产仔育幼洞穴进行了调查,并借助多元统计分析方法,就秦岭大熊猫对产仔育幼洞穴的选择机制进行了深入研究。

为揭示大熊猫对产仔育幼洞穴结构性能和洞穴栖息地的选择,在每个大熊猫产仔育幼洞穴的临近区域,随机选择1~2处非大熊猫产仔育幼洞穴作为对照洞穴,共选择对照洞穴42处,调查内容和测定方法与大熊猫产仔育幼洞穴相同。考虑到大熊猫的体型大小,在选择时尽量不选择洞口过小的洞穴作为对照洞。

在进行数据分析前,首先用Kolmogorov-Smirnov Z-test检验数据是否符合正态分布。对于不符合正态分布的变量,采用非参数检验的Mann-Whitney 方法来检验变量的差异是否显著;对符合正态分布的变量采用独立样本t检验(Independent-Samples T Test)进行差异显著性检验。

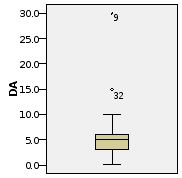

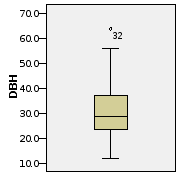

在进行独立样本t检验前,对变量进行方差齐性检验发现,水源距离(DW)、洞口1m高视距(S1)、洞距竹林距离(DB)、洞距乔木距离(DA)、洞口宽(WE)和高(HE)、内室深(DC)和高(HC)等8个变量的方差不具备齐性,因此对该8个变量的数据进行方差稳定性变换,使之方差齐性化,其中对变量DW和S1采用自然对数变换(Y=ln x),对变量DB和HC采用倒数变换(Y=1/x),对变量DA、HE、WE和DC则取其余弦值的绝对值(Y=|cos x|)。

采用χ2检验对植被类型(VEG)、坡向(ASP)、洞口朝向(OE)等3个类型变量进行差异显著性检验[157]。在进行χ2检验之前,首先统计各类型变量的频次,以频次构成一个r×k的列联表,自由度为(r-1)(k-1),其中r、k分别代表构成列联表的2个变量的水平数,χ2检验的原理与方法参见李春喜等(2000)[153]。

选取在产仔洞和对照洞之间差异显著的变量进入主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)和逐步判别分析(Stepwise discriminant analysis,SDA),以确定影响大熊猫产仔育幼洞穴选择的主要因素。使用Spearman correlation判断变量之间的相关性。当两变量间的相关系数ρ的绝对值大于或等于0.60时,则选取生物学意义比较重要的变量。

本文提取特征值大于1的主成分进行分析[158],寻找影响大熊猫产仔育幼洞穴选择中的主要因素。利用Wilks’ λ法对观测数据进行逐步判别分析(Stepwise Discriminant Analysis, SDA),当变量的F值大于3.84时进入判别模型,小于2.71时移出判别模型,使用Fisher系数作为判别系数的输出形式。

所有数据处理在统计分析软件包SPSS FOR WINDOWS 13.0(SPSS Inc. 2004)上进行。

大熊猫产仔育幼洞穴和对照洞穴的各变量的统计和差异显著性检验结果见表6。在参与检验的28个变量中,有10个变量差异显著,即:坡向(ASP)、洞穴防风性(WP)、洞穴防雨性(RP)、洞口1m高视距(S1)、乔木郁闭度(CC)、乔木均高(HC)、竹林盖度(CB)、竹子生长状况(GB)、水源距离(DW)和人类活动干扰程度(DHA)。

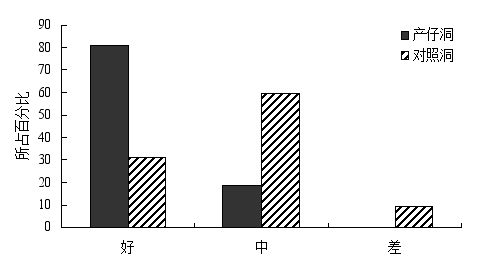

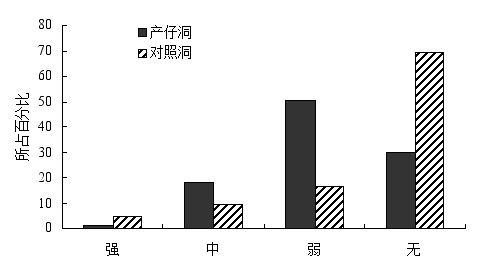

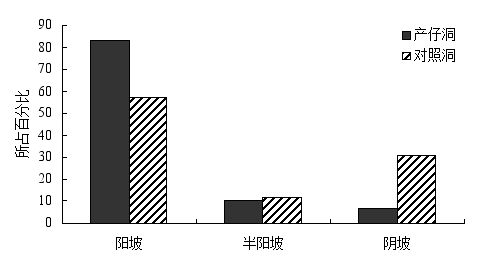

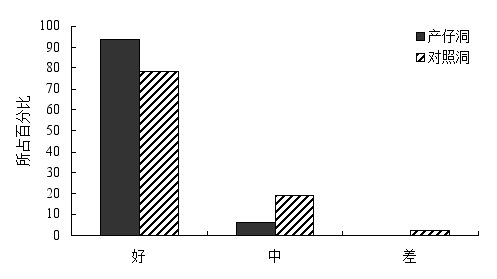

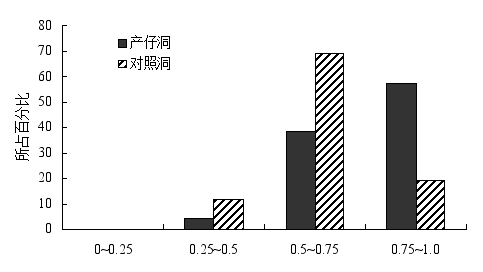

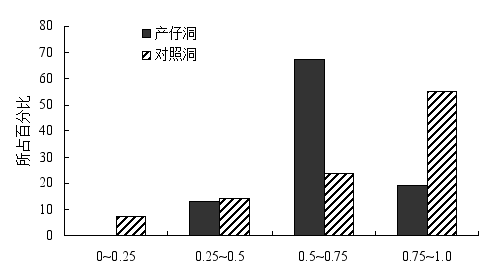

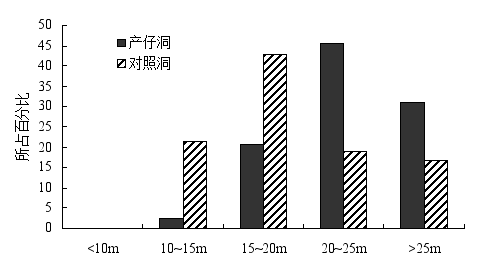

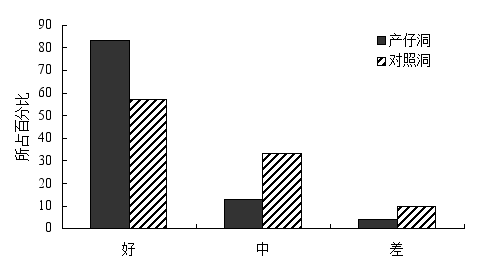

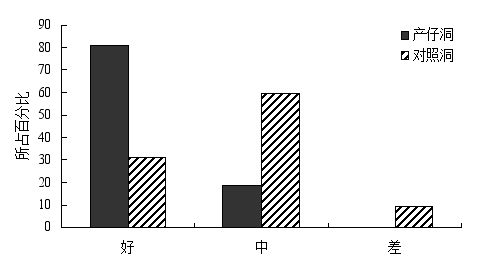

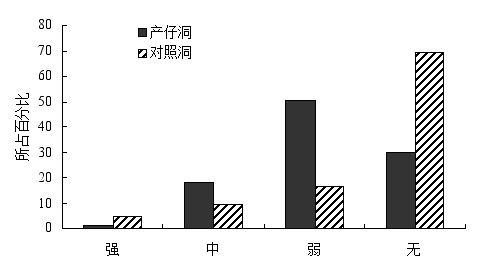

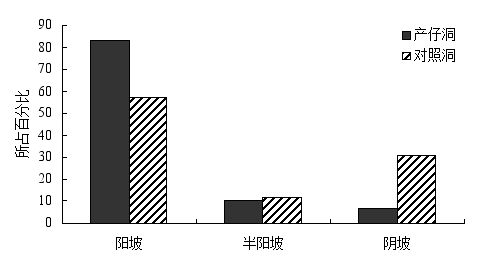

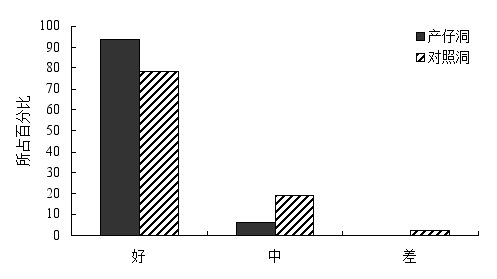

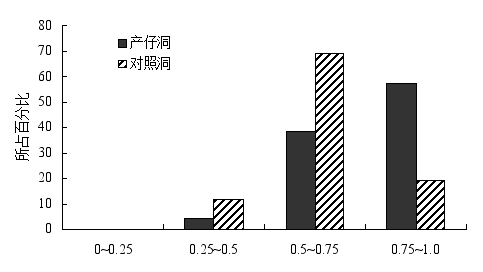

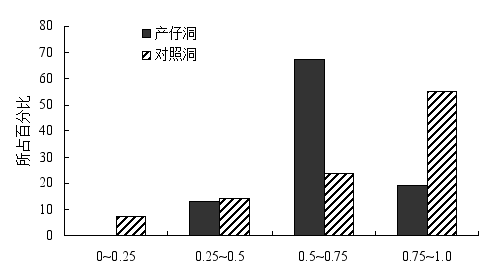

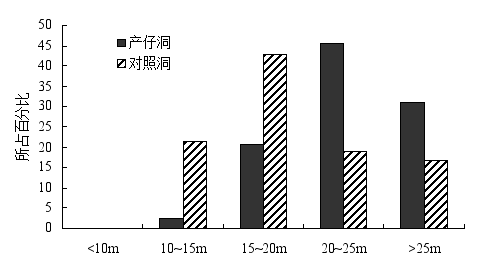

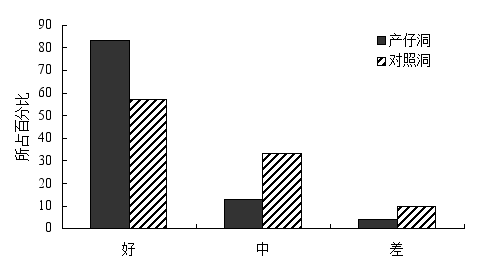

大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴在防风、防雨性能、坡向、乔木郁闭度、乔木均高、竹林生长状况、竹林盖度和人类活动干扰程度等特征的差异对比见图6 ~ 图13。

大熊猫产仔育幼洞穴77个样本10个变量的主成分分析结果见表7。表7中,前5个主成分的特征值均大于1,累计贡献率达到68.43%;第6个主成分的特征值小于1,为0.911。这说明前4个主成分已经包含了所有指标的大部分信息。根据主成分的特征值大于1的原则,提取前5个主成分,并构成主成分负荷矩阵(表8)。

表6 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴统计特征及差异显著性检验

变量 | Mean(S.E.) a | t / U / χ2b | P value. |

产仔洞 | 对照洞 |

WOE | 174(14.770) | 153.09(10.415) | -0.771 | 0.444 |

HOE | 102(5.930) | 97(6.524) | -0.342 | 0.733 |

WOC | 140(8.912) | 128(11.319) | -0.252 | 0.802 |

HOC | 88(5.147) | 94(8.682) | 0.157 | 0.876 |

DOC | 215(10.219) | 195(10.162) | -0.154 | 0.879 |

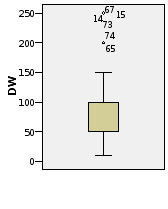

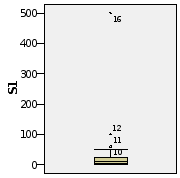

S1 | 23(6.747) | 37(4.174) | -4.271 | 0.000** |

WP | 1.06(0.028) | 1.24(0.075) | -2.430 | 0.015* |

RP | 1.12(0.037) | 1.19(0.070) | -3.612 | 0.000** |

DL | 1.44(0.082) | 1.52(0.109) | -0.443 | 0.658 |

DD | 1.39(0.089) | 1.60(0.153) | -0.097 | 0.923 |

OE | 2a和3a | 2a | 13.606b | 0.059 |

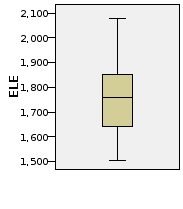

ELE | 1760(16.996) | 1826(23.003) | 0.466 | 0.643 |

ASP | 1a | 1a和3a | 15.249b | 0.001 c ** |

POS | 1.53(0.071) | 1.67(0.111) | -0.894 | 0.373 |

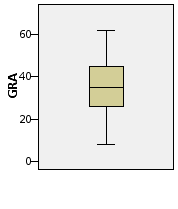

GRA | 35(1.409) | 37(1.552) | -0.888 | 0.374 |

VEG | 1 a 和2a | 2a | 2.000b | 0.368c |

CC | 3.13(0.072) | 3.07(0.086) | -2.837 | 0.005** |

DBH | 31(1.185) | 29(1.608) | -0.167 | 0.868 |

HC | 4.05(0.090) | 3.31(0.154) | -4.014 | 0.000** |

CS | 2.10(0.106) | 1.60(0.123) | -0.600 | 0.549 |

HS | 3.97(0.081) | 3.86(0.100) | -0.738 | 0.539 |

CB | 3.06(0.065) | 3.26(0.149) | -2.276 | 0.023* |

HB | 2.03(0.071) | 2.00(0.110) | -0.225 | 0.822 |

GB | 1.50(0.119) | 1.59(0.118) | -3.040 | 0.002** |

DB | 2.0(0.350) | 3.5(0.858) | 0.162 | 0.872 |

DA | 5.4(0.386) | 5.8(0.677) | 0.700 | 0.486 |

DW | 79(6.737) | 187(21.900) | -4.743 | 0.000** |

DHA | 3.09(0.083) | 3.50(0.133) | -3.349 | 0.001** |

a:类型变量的众数 *:显著性水平为0.05

b:类型变量的χ2值 **:显著性水平为0.01

c:χ2值的显著性概率

图6 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴防雨性能的对比

图7 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴处人类活动干扰程度对比

图8 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴坡向特征对比

图9 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞防风性能对比

图10 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴乔木郁闭度对比

图11 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴竹林盖度对比

图12 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴乔木平均高度对比

图13 大熊猫产仔育幼洞穴与对照洞穴竹林生长状况对比

表7 各主成分的特征值与贡献率

主成分 | 特征值 | 贡献率 % | 累计贡献率 % |

1 | 1.871 | 18.71 | 18.71 |

2 | 1.493 | 14.93 | 33.65 |

3 | 1.375 | 13.75 | 47.40 |

4 | 1.098 | 10.98 | 58.38 |

5 | 1.005 | 10.05 | 68.43 |

6 | 0.911 | 9.11 | 77.54 |

7 | 0.694 | 6.94 | 84.48 |

8 | 0.628 | 6.28 | 90.76 |

9 | 0.568 | 5.68 | 96.44 |

10 | 0.356 | 3.56 | 100.00 |

表8 主成分与相关变量相关系数的负荷矩阵

变量 | 主成分 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ASP | -0.637 | 0.297 | 0.301 | 0.173 | -0.110 |

DW | -0.278 | -0.018 | 0.736 | -0.028 | 0.340 |

DHA | 0.504 | -0.308 | 0.203 | 0.423 | 0.159 |

WP | -0.033 | 0.531 | 0.104 | 0.684 | -0.022 |

RP | 0.301 | 0.682 | -0.080 | 0.087 | 0.330 |

S1 | -0.375 | -0.222 | -0.373 | -0.079 | 0.659 |

CC | 0.621 | 0.166 | 0.207 | -0.276 | -0.326 |

HC | -0.390 | 0.306 | 0.388 | -0.463 | -0.073 |

GB | 0.501 | 0.458 | 0.009 | -0.337 | 0.397 |

CB | 0.338 | -0.428 | 0.593 | 0.048 | 0.198 |

从表8可以看出,第1主成分与坡向(ASP)和乔木郁闭度(CC)较为显著,可命名为隐蔽因子;第2主成分与洞穴防雨性(RP)的关系显著,命名为洞穴结构因子1;第3主成分与水源距离(DW)和竹林盖度(CB)的相关性较大,可命名为水源和食物因子;第4主成分中,防风性能(WP)的负荷最大,命名为洞穴结构因子2;第5主成份中,洞口1m高视距的负荷最大,可命名为安全因子。

选取60个产仔育幼洞穴和30个对照洞穴参与逐步判别分析。对产仔育幼洞穴和对照洞穴10个差异显著变量的逐步判别分析结果表明,有4个变量进入判别函数方程:坡向(ASP)、水源距离(DW)、洞口1m高视距(S1)、和乔木均高(HC)。总体特征值为1.012,Wilks’ λ值为0.497(P = 0.000)。

大熊猫产仔育幼洞穴和对照洞穴的Fisher判别函数系数见表9。

大熊猫产仔育幼洞穴(D)和对照洞穴(R)的判别方程分别为:

D = 1.305*ASP+0.011*DW+0.098*S1+6.054*HC-14.953

R = 3.134*ASP+0.021*DW+0.126*S1+5.011*HC-15.855

利用以上判别方程对未参与逐步判别分析的17个产仔育幼洞穴和12个对照洞穴进行判别,在17个大熊猫产仔育幼洞穴中只有1个被判错,判断正确率为94.1%;3个对照洞穴被判错,判断正确率为75%,总体判断正确率为85.4%,说明用这4个洞穴和栖息地参数可以很好的区分大熊猫产仔育幼洞穴与非产仔育幼洞穴。

表9 产仔洞和对照洞的Fisher判别函数系数

变量 | Fisher系数 |

产仔洞 | 对照洞 |

ASP | 1.305 | 3.134 |

DW | 0.011 | 0.021 |

S1 | 0.098 | 0.126 |

HC | 6.054 | 5.011 |

常数C | -14.953 | -15.855 |

大熊猫产仔对洞穴的利用频次。以三官庙地区为例,该区域有产仔洞穴32个,其中有17个洞穴是持续性多次利用,其利用率点总洞穴数的54.4%,间断性或一次性利用的洞穴15个,占总数的45.6%。通过多年的观察该区域每年.大熊猫产仔为3-5胎,平均以4胎计算,大熊猫对产仔洞穴每年的利用率为12.8%。

4.3.1 洞穴结构和性能

因为洞穴的入口大小和内室空间要满足大熊猫可以自由出入和活动,所以在选择对照洞穴时考虑到了成年大熊猫的体型大小。因此,大熊猫产仔育幼洞穴和对照洞穴在洞口宽度和高度以及洞穴内室宽度、高度、深度等方面没有显著差异(独立样本t检验,P>0.05)。

大熊猫产仔育幼洞穴和对照洞穴的洞内采光性、内壁干燥度这两个性能参数之间也没有显著差异(Mann-Whitney检验,P>0.05),但洞穴的防风性能(Mann-Whitney检验,P=0.015)和防雨性能(Mann-Whitney检验,P=0.000)则差异显著。在77个产仔育幼洞穴中,防风性能好的有72个,占到93.5%,防雨性能好的达到68个,占到88.3%;而对照洞穴中防雨性能好的只有12个,仅占30%(图6),根据观察在三官庙地区分布的32个洞穴中,其中有17个洞穴为大熊猫反复利用过。秦岭大熊猫的产仔时间一般在每年的8~9月份[77],该季节降雨量一般较大,而具有良好的防风防雨性能将有助于保障大熊猫母仔在洞穴内的生活质量。

4.3.2 地形特征

由于是在产仔育幼洞穴附近选择未利用的洞穴作为对照洞穴,所以两者的海拔高度亦没有显著差异(P=0.643)。大熊猫产仔育幼洞穴主要分布于海拔1600m~2000m的区域。这一区域的山岭总体起伏不大,坡度一般较小,沟谷弯曲较缓,山头浑圆,在山梁附近常出现大片的开阔平地。

大熊猫产仔育幼洞穴主要分布于上坡位,但与对照洞穴的坡位特征差异并不显著(P>0.05)。对于坡向特征,在77个大熊猫产仔育幼洞穴中有64个产仔育幼洞穴位于阳坡,占到83.1%,有8个位于半阳坡,仅有5产仔育幼洞穴位于阴坡(图8),与对照洞穴之间差异显著(P=0.001)。这应与光照及气候条件有关。该区域处于秦岭南坡最大降雨区的范围,降水量较大,流水侵蚀比较活跃。但我们在调查中发现,即使是降雨天气,产仔育幼洞穴的内壁和地面均很干燥。虽然调查是在10月以后进行的,但产仔育幼洞穴处仍十分温暖。由此可见,阳坡的上坡位具有良好的光照条件,足以使洞穴内保持一定的干燥度,维持适合的洞内微环境。

三官庙和西河地区的总体地势较为平缓,但大熊猫产仔育幼洞穴所在的位置坡度相对较大,平均坡度为35±1.409°,最小坡度为8°,最大坡度为62°,但与对照洞穴坡度(37±1.552°)之间没有显著差异(P>0.05)。产仔育幼洞穴多在坡度30°以上的阳坡,这应该也与产仔季节的降雨有关,坡度较大,降水会更快的流走,避免了水分滞留而导致地面过于潮湿,再加上阳坡有良好的日照条件,利于维持洞穴及周围的干燥条件,有助于保证大熊猫母仔的身体健康和幼仔的生长发育。

4.3.3 植被特征

秦岭是我国自然植被保存相对完好的地区之一。对于大熊猫这类依赖竹类为生的大型动物来说,秦岭南坡的植被不仅为它提供了丰富的食物资源,而且形成了适宜的小气候和安全的隐蔽场所。因为产仔育幼洞穴及其周围环境条件的好坏对大熊猫母仔特别是幼仔的成活十分重要,所以植被因素也是大熊猫选择产仔育幼洞穴的关键因素之一。

在三官庙和西河地区1500~2000m的海拔区间,地势开阔,接受日照较多,降雨相对较为丰富,水源充足,因此植被生长良好,分布有十分繁茂的针阔叶混交林,林下生长着大面积长势良好的巴山木竹,再加上地势较为平缓,因此成为大熊猫生活栖息的理想场所。

因为产仔育幼洞穴和对照洞穴的海拔差异不大,所以植被类型也没有明显差异,基本都为针叶林和针阔叶混交林类型。产仔育幼洞穴与对照洞穴之间的平均胸径也没有显著差异,但两者的乔木郁闭度(P=0.005)和乔木平均高度(P=0.000)则差异显著。产仔育幼洞穴处的乔木郁闭度更倾向于0.75~1.0,而产仔洞穴周围的乔木均高多为20m以上;而对照洞处的乔木郁闭度则多为0.5~0.75;乔木均高多为20m以下(图10、图12)。

对于洞穴处竹林的特征,因为竹林生长和分布特点,产仔洞和对照洞的竹林平均高度差异并不显著,但两者在竹林盖度和竹林生长状况上却存在着显著差异(P=0.023)。与乔木郁闭度相反,产仔育幼洞穴处的竹林盖度在0.5~0.75,而对照洞处的竹林盖度则集中于0.75~1.0(图11)。有64个产仔洞穴周围有良好的竹林生长,占到了总数的83.1%。过密的竹林虽然可以很好地遮蔽洞穴,但同时也缩短了大熊猫的有效可视距离,亦会增加大熊猫在竹林活动的能量支出。良好的竹林可为大熊猫提供足够质优的食物,避免了因寻找食物而支出更多的能量。由此可见,大熊猫产仔洞在强调良好隐蔽条件的同时,也会考虑到自身能量的节省和产仔洞口处可视距离的远近。

将竹林从灌木层中划分出来后,灌木层在大熊猫产仔育幼洞穴选择过程中似乎没有影响,这可能是由大熊猫的生物学特点决定。作为一种以竹子为食的森林大型动物,乔木层和竹林是影响大熊猫栖息环境的关键因子。此外在秦岭地区,处于中、高演替阶段的森林里的灌木层的生长状况没有太大变化,这或许是灌木层在大熊猫产仔育幼洞穴选择过程中没有显著作用的原因。

4.3.4 影响产仔育幼洞穴选择的主要因素

大熊猫对产仔育幼洞穴的选择承袭了森林动物的遗传习性。在秦岭以外的大熊猫分布区,大熊猫通常在基部空朽的树洞筑巢,或将大树基部掏空在其中筑巢[77, 156]。对四川卧龙自然保护区大熊猫的多个产仔树洞的调查表明,其中有13个在冷杉的树洞内,仅有一个洞穴发现在岩洞里[83, 156]。秦岭南坡大熊猫的分布区自古以来就处于原始农业的干扰之下,尤其是大熊猫产仔洞穴所处的森林林龄最大在80年左右,再加上上世纪末经过数十年的森工采伐,大多数树木都在用材最好的时期被采伐,目前已很难找到老龄过熟、基部空朽的大树。现存的树木胸径多在60cm以下,不适于大熊猫做巢产仔。

动物对栖息地的选择行为不是固定不变的,而是具有一定程度的可塑性[1~3]。秦岭大熊猫对产仔育幼洞穴的选择行为显然在某种程度上改变了原有的遗传习性[84]。从进化的观点来看,秦岭大熊猫在没有大树洞的情况下,选择岩洞作为照顾幼仔的洞穴,是对环境变化的适应,也是在受到人类长期干扰的环境中不断学习进化的结果。由于秦岭大熊猫在选择产仔育幼洞穴时受到地形、植被等条件的限制,因此各环境因子间的互补现象比较明显。它们选择产仔育幼洞穴的行为机制极可能是下列几种因素影响下的结果:

雌性大熊猫在产仔和幼仔出生后的一段时期内,要利用洞穴来保护和哺育它们的幼仔,即“穴居时期”。在这期间,母熊猫会用部分或全部的时间和幼仔共同生活在这些洞穴中,仅仅在饮水时才离开洞穴。因此,洞穴结构和性能则成为影响大熊猫选择产仔育幼洞穴的主要因素,而安全、水源和食物因子也直接影响着“穴居时期”大熊猫母仔的生活。

大熊猫幼仔的成活与否直接决定着其繁殖成功与否,而幼仔又是极端晚成的,需要亲代的大量投资,因此大熊猫在选择产仔育幼洞穴时首先考虑的是幼仔和自身的安全,以保证其繁殖的成功。好的隐蔽条件,如高的乔木郁闭度和竹林盖度,虽然可以降低被捕食的风险,但不足以成为大熊猫的完全依赖。在总体隐蔽条件已定的情况下,适宜的视距既可以及时发现危险,又不降低洞穴的隐蔽性。

在资源因素中,水源距洞穴的距离十分重要。这是由于大熊猫在产仔期间的“穴居”生活特点所致。较近的水源距离既可以节省大熊猫自身能量消耗又可以节省饮水时间,从而能将更多的时间用在照顾幼仔上。同样,选择距竹林距离近的洞穴也可以节省大熊猫花费在取食上的时间和精力,而生长状况好的竹林更可以提高其取食效率。

洞穴的结构性能,特别是洞穴的防雨性能,是秦岭大熊猫产仔洞穴选择机制中的一个重要组成[85]。具有良好防雨性能的洞穴才能保持洞穴内的干燥,为大熊猫及其幼仔提供一个适宜的生活环境。潘文石等在野外观察过大熊猫转移之后的洞穴,发现洞内十分潮湿,有的还有积水[85],这说明漏雨是促使大熊猫转换洞穴的主要原因。秦岭地区8~9月份的降水比较丰富,所以选择具良好防雨性能的洞穴对保证幼仔的健康发育显得十分必要。

人类在秦岭南坡的长期开发历史对大熊猫及栖息地的选择应该起了很重要的修改作用。产仔洞位于上坡位和陡坡的特征,可能也是对秦岭历史上长久人类开发利用的适应,这样可以远离人为干扰。Rowell(1979)曾提出:“要生存下来,并非每一种特征都要达到理想的程度,只要勉强能够适应即可。”[159]显然,秦岭大熊猫由于自然环境改变的压力,在一定程度上改变了对栖息地的要求,这对大熊猫的生存和适合度的提高具有重要意义。

有研究表明,野生动物对环境结构因子的要求比较顽固,并多半是其内在进化机制所决定的,往往不在乎栖息地中有些什么东西,而对栖息地外形的反映却比较强烈[143]。本文的主成分分析结果亦反映了这一现象。在大熊猫产仔育幼洞穴选择的主要影响因子中,洞穴隐蔽条件和结构分别为第1和第2主成分,这一选择行为最终是为了保证繁殖成功率,从而提高其适合度。

4.3.5 与秦岭大熊猫栖息地选择特征的比较

已有的研究结果表明[77, 108, 122],秦岭地区大熊猫对乔木层郁闭度、竹子老株密度、风向、地理特征、隐蔽条件的要求比较严格,而植被类型、坡度、避风状况等生态因子对大熊猫的冬居地选择有一定影响。秦岭大熊猫喜欢活动于乔木郁闭度小于50%的林中,坡位多为下坡位或阶地,多在30°以下的较缓坡面活动,喜好选择密度适中的竹林活动和取食。

栖息地选择作为大熊猫对环境长期适应的一种对策,在其生命活动的不同时期,例如产仔期和非产仔期,可做出相应的选择取向调整。通过比较可以发现,两者在坡向特征上基本相同,但在乔木郁闭度、坡位、坡度、竹林盖度等方面具有较大的差异。此外,通过对区内大熊猫种群监测分析得知,大熊猫在平时主要活动于落叶阔叶林中,而在针阔混交林中活动时间较少。但大熊猫的产仔育幼洞穴却多位于针阔叶混交林内。这也说明了大熊猫在不同生命时期的不同选择取向。

在非产仔期,由于食物及自身结构的特点,大熊猫将大部分时间都分配在取食上,所以其栖息地选择在很大程度上体现了最优觅食行为的特征。大熊猫一般喜欢在坡度平缓、密度适中的竹林中生活,坡度缓和有助于节省能量,竹林过稀,大熊猫采食时投入较大,也不符合能量学原理;竹林过密,大熊猫在竹林中穿行较为困难,故大熊猫也很少光顾。而在产仔期间,大熊猫的主要时间和精力转移到了抚育幼仔上,保证幼仔的成活和健康成长成为首要任务,因此该时期大熊猫的栖息地选择(巢址选择)更多体现的是其亲代抚育特征,是为了提高幼仔成活率和繁殖成功率。

无论产仔期或非产仔期,对栖息地进行选择的起始诱因和最终目的都是为了提高自身的适合度。所以,为了能够生存和繁衍,大熊猫在不同时期做出不同的栖息地选择取向,也是大熊猫在进化的过程中对环境不断适应的结果。

佛坪自然保护区曾1986年11月在三官庙的流石片沟洞穴中发现正在哺乳的母仔熊猫,工作人员在连续两次观察之后,熊猫受到了干扰,母仔很快转移到了其它洞穴,2001年10月巡护人员在西河付家湾发现了棕白色大熊猫产仔洞穴,当科研人员闻讯赶去时,母仔也先于转移。2003年10月巡护人员在三官庙的沙沟发现大熊猫产仔洞穴,第二天再去就发现母仔已在先一天晚上就转移至别处。2004年9月四川电视台在三官庙纸厂沟一产仔洞穴拍摄电视片,第二天母仔便转移至另一洞穴,他们又在第二处洞穴处拍摄后,母兽很快又将幼仔转移至第三处洞穴。以上这些记录充分显示野生大熊猫在产仔育幼期内对人为干扰最为敏感,受干扰而转移的大熊猫幼仔,对新洞穴的适应和安全性方面都存在着隐患。因此,有效的保护大熊猫产仔育幼洞巢区的安全至关重要。为此建议:

1)设置严格保护区域和重点保护时段,以消除人类活动对大熊猫产仔育幼行为的影响;通过实施本课题研究期间,我们已基本查清了保护区内的大熊猫产仔育幼洞穴所在的地理位置。应该以洞穴为中心向四周放射状划出1000米的范围,作为重点保护区域,规定每年7、8、9、10四个月为特殊保护期,在该时间段对该区域实行封闭性保护,禁止一切人为活动。

2)避免重复研究对大熊猫的干扰。对大熊猫产仔、育幼行为的科学研究,已有多年资料积累,为避免重复研究造成对大熊猫产仔育幼的干扰,建议实行严格的审批制度,对外来科研机构的研究必须在当地保护区的监管下进行。

3)除科研必需的摄像记录之外,禁止非科研单位在大熊猫产仔育幼期,接近大熊猫产仔育幼洞穴进行摄影摄像活动。

4)严禁将大熊猫产仔洞穴作为旅游景点向游客开放。

5)定期监测大熊猫产仔育幼巢区,以掌握大熊猫种群繁殖动态,并获取环境变化对大熊猫产仔育幼行为的影响。

多年来人们研究发现母熊猫在产仔和幼仔出生后的一段时期,要利用洞穴来哺育它们,这段时期为幼仔的洞穴时期,时间长达100-130天,母熊猫会用部分或全部的时间和幼仔生活在洞穴中。生活在四川岷山山系的大熊猫主要是利用大树下部形成的洞穴作为产仔、育幼巢穴[83];而秦岭山系的大熊猫由于缺少可供其利用的大树洞穴,主要利用石岩相间形成的洞穴产仔、育幼[85,114]。因此,洞穴对大熊猫的幼仔的存活至关重要,不仅为大熊猫产仔、育幼提供了遮风挡雨的场所,并且有保温和隐蔽作用。同时,已有的研究证明大熊猫幼仔在其洞穴期中至少需要2-4处洞穴[85],相对其微生境条件好的洞穴,大熊猫则多次利用,这为提高幼仔成活率提供了有利条件。而微生境条件差的洞穴或受地理条件限制,缺少洞穴的地区不但不利于大熊猫种群的繁育,也限制了大熊猫的分布。

人们长期观察发现,提高幼体的成活率是一个物种发展的关键因素,对于极端晚成的大熊猫的幼体而言,幼体长达100-130天的洞穴期生活,以渡过生命最微弱的时期。因此洞穴的生态条件优劣,对提高幼体的成活率至关紧要。

通过全国第三次大熊猫调查,秦岭山系的大熊猫在佛坪和老县城保护区分布密度居全国之首,这些地区除了少有人类干扰,生境优良等条件外,还与较好的洞穴为大熊猫幼体安全度过洞穴期,提高了其存活率,保证了种群数量的有效增长是分不开的。而对秦岭大熊猫产仔、育幼洞穴已有的研究[85,114]和本项研究结果,发现其洞穴分布数量少,且优良条件的洞穴更少。不能满足大熊猫种群发展的需要。

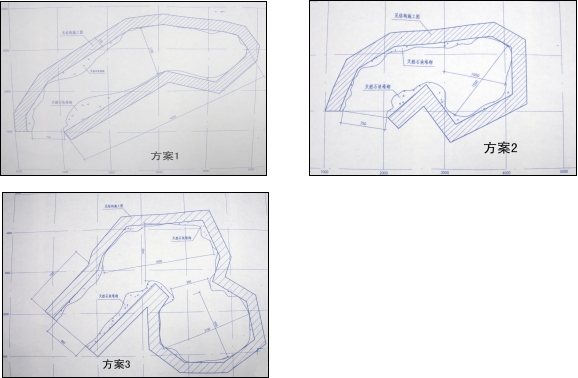

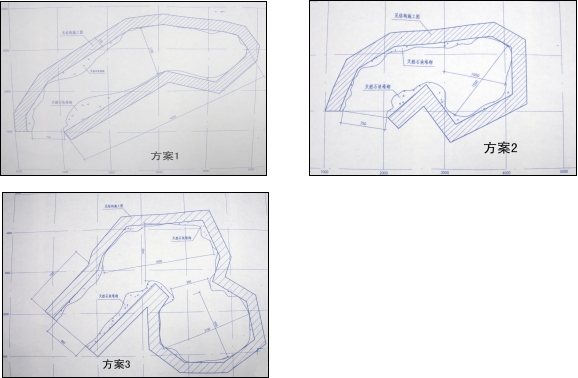

因此,随着对大熊猫野外产仔洞穴的深入研究,为保护这一物种,增加有效种群数量,特别是为一些不具备良好产仔、育幼洞穴的地区,开展人工构筑洞穴具有十分重要的意义。

1)坡位,一般选择在上坡位;

2)海拔:1600-2000米之间;

3) 坡向:东,南,东南,西南;

4)坡度:30-50度之间;

5)距水源:∠100M;

6)竹林密度:≦0.5:

7)有较强的防雨功能和排水功能,能够保持洞内干燥;

8)能够避免滑坡和泥石流;

9)植被类型-针阔叶混交林带;

10)少有人为干扰;

11)与原有洞穴或新建洞穴之间距离≥100M。

1)尽可能利用原有的石岩洞进行扩展,外部以块石加混凝土结构。这样做的好处,一是借助原有石岩,基础坚固;二是与环境协调,施工中对原环境破坏小;三是能够节约建筑材料。

2)巢穴适当预留通风孔和通光孔,以保持洞内干燥、保温和巢内空气新鲜。

3)建立人工巢穴区时,严禁破坏巢穴周围的植被,除必需的施工小道之外,不得破坏周围环境,更不能乱砍、乱伐。施工结束后要认真清理建筑垃圾,尽量消除人为痕迹。

4)在资金充足情况下,建议在巢穴内设计预留安置红外摄像设备的装置,有利于以后科研和监测使用。

因受课题设计和研究时限,以及研究经费的限制,本项课题研究完成之后,尚需继续开展以下几方面的研究:

6.1对秦岭地区不同区域的大熊猫产仔育幼洞穴的地质成因进行深入研究;

6.2大熊猫种群空间分布格局与产仔育幼巢穴分布格局相互作用特征的研究;

6.3大熊猫对人工洞穴利用状态的监测与研究。

[1] 尚玉昌. 行为生态学. 北京: 北京大学出版社,1998: 240-251

[2] Alcock. J. Animal Behaviour: an Evolutionary Approach, 3rd edn. Sinauer, Sunderland Massachusetts.

[3] 孙儒泳. 动物生态学原理(第3版). 北京: 北京师范大学出版社, 2001: 270-276

[4] 魏辅文, 冯祚建, 王祖望. 野生动物对栖息地选择的研究概况. 动物学杂志, 1998, 33(4): 48-52.

[5] Lack, D. Habitat selection in birds with special reference to the effects of afforestation on the Brechland avifauna. J. Animal Ecology, 1933(2): 239-262

[6] Morrison, M. L., B. G. Marcot, R. W. Mannan. Wildlife Habitat Relationships: Concepts and Applications. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1992.

[7] Svardson, G. Competition and habitat selection in birds. Oikos, 1949, 1:157-174.

[8] Hilden, O. Habitat in birds. Annales Zoologici Fennici, 1965, 2:53-75.

[9] 高玮. 鸟类生态学, 吉林: 东北师范大学出版社. 1993. 289-310

[10] 张正旺、郑光美. 鸟类栖息地选择研究进展. 见:中国动物学会编,中国动物科学研究. 中国林业出版社. 1999. 1099-1104.

[11] 颜忠诚, 陈永林. 动物的生境选择. 生态学杂志, 1998 , 17 (2) : 43 - 49

[12] Freedman, D., et al. 魏宗舒等译,统计学,中国统计出版社. 1997

[13] Rosenzweig,M. L. and J. Winakur. Population ecology of desert rodent communities: Habitts and environmental complexity. Ecology. 1969. 50:558-572.

[14] Forman R, Godron M. Landscape Ecology. New York: John Wiley and Sons. 1986.

[15] Hansson. Demographic effects of food quality on the bank vole Clethrionomys glareolus. Ecoscience. 1995, 2: 41-47.

[16] Smith, K. G.. Drought–induced changes in avian community structure along a moisture sere. Ecology. 1982. 63: 952-961.

[17] Lemen, C. A., P. W. Freeman. Tracking mammals with fluorescent pigments: A new technique. J. Mammal. 1985. 66:134-136.

[18] Gatti, R. C., R. T. Dumke & C. M. Pils. Habitat use and movements of female ring–necked pheasants during fall and winter. J. Wildlife. Management, 1989.53: 462-475.

[19] 樊乃昌,张道川. 高原鼠免和达乌尔鼠免的摄食行为及对栖息地适应性的研究.兽类学报,1996,16(1):48-53

[20] Schaefer, J. A. and F. Messier. Habitat selection as a hierarchy: The spatial scales of winter foraging by muskoxen. Ecography, 1995.18: 333-344.

[21] Todd, I. A., T. E. Tew, and D. W. Macdonald. Habitat use of the arable ecosystem by wood mice (Apodemus sylvaticus). Journal of Zoology. 2000.

[22] Knick, S. T. and J. T. Rotenberry. Landscape characteristics of fragmented shrubsteppe habitats and breeding passerine birds. Conservation Biology. 1995, 9(5): 1059-1071.

[23] Hines, J. E. Winter habitat relationships of blue grouse on Hardwicke Island, British Columbia. J. Wildl. Manage. 1987, 51: 426-435.

[24] Klinger, R. C., and M. J. Kutilek, and H. S. Shellhammer. Population responses of black-tailed deer to prescribed burning. J. Wildl. Manage. 1989, 53: 863-871.

[25] Loegering, J. P. and J. D. Fraser. Factors affecting piping plover chick survival in different brood-rearing habitats. J. Wildl. Manage. 1995, 59: 646-655.

[26] Andren H. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. Oikos. 1994, 71:355-366.

[27] Cody, M.L. Habitat Selection in Birds. Academic Press, London. 1985

[28] Martinez. Scale–dependent constraints on food web structure. American Naturalist 1994, 144:935-953.

[29] Robertson, H.A. and K.R. Hackwell. Habitat preferences of birds in seral kahikatea Dacrycarpus dacrydioides forest of South Westland, New Zealand. Biological Conservation. 1995. 71(3):275-280.

[30] Badyaev,A.V. Nesting habitat and nesting success of eastern wild turkey in the Arkansas Ozark highlands. The Condor, 1995, 97: 221-232

[31] Hatchwell, B. J., D. E. Chamberlain, and C. M. Perrins. The reproductive success of Blackbirds Turdus merula in relation to habitat structure and choice of nest site. Ibis. 1996. 118:256-262.

[32] Fuller T. Denning behavior of wolves in north-central Minnesota. Am. Midl. Nat. 1989, 121: 184-88.

[33] 周文扬等. 赤狐的活动节律与产仔洞穴的选择. 兽类学报, 1995. 15(4): 267- 272

[34] 张洪海等. 狼洞穴空间格局及生境选择的分析. 兽类学报,1999.19(2):101-107

[35] Michael. Grizzly bear response to human development and activities in the Bow River Watershed, Alberta, Canada. Biological Conservation 2002 (103): 227-236

[36] George. Habitat Characteristics of Polar Bear Terrestrial Maternal Den Sites in Northern Alaska. ARCTIC. 2003. (56): 55-62

[37] 于长青等. 新疆河狸的栖居条件、家域及洞巢分布格局. 林业科学研究. 1992(10):565-569

[38] 张明海,萧前柱. 冬季马鹿采食生境和卧息生境的研究. 兽类学报,1990,10(3):175-183.

[39] 王正寰等. 四川西部石渠地区夏季藏狐巢穴选择的生境分析. 兽类学报, 2003. 23(1):31-38

[40] Jon R. Trapp. Wolf den site selection and characteristic in the northern Rocky Mountains: a multi-scale analysis. Msc. Thesis, Prescott College. 2004

[41] Myllymaki, A. Intraspecific competition and home range dynamics in the field vole Microtus agrestis.Oikos, 1977, 29: 553-569.

[42] O'Connor, R.J., P.J.S.Boaden, R.Seed. Niche breadth in Bryozoa as a test of competition theory.Nature, 1975, 256:307-309.

[43] Crowell, K.L., S.L.Pimm. Competition and niche shifts of mice introduced onto small islands.Oikos, 1976, 27: 251-258.

[44] Werner, E.E., D.J. Hall. Foraging efficiency and habitat switching in competing sunfishes. Ecology, 1979, 60: 256-264.

[45] Keen, W.L. Habitat selection and interspecific competition in two species of plethodontid salamanders. Ecology, 1982, 63: 94-102.

[46] Tinkle, D.W. Results of experimental density manipulation in an Arizona lizard community.Ecology, 1982, 63: 57-65.

[47] Werner, E.E., J.F.Gilliam, D.J.Hall et al. An experimental test of the effects of predation risk on habitat use in fish. Ecology, 1983, 6 4: 1540-1 548.

[48] 宋延龄, 李善元. 海南坡鹿对生境的选择与利用. 见: 中国动物学会主编: 中国动物学会成立60周年纪念论文集. 北京: 中国科学技术出版社, 1994:457-461.

[49] 魏辅文, 周 昂, 胡锦矗等. 马边大风顶自然保护区大熊猫对生境的选择. 兽类学报, 1996, 16(4):241-245.

[50] Neu, C. W., C. R. Byers and J. M. Peek. A technique for analysis of utilization availability data. J. Wildlife. Management, 1974, 38:541-545.

[51] Marcum, C.L. and D.O. Loftsgaarden. A nonmapping technique for studying habitat preferences. J. Wildl. Manage. 1980, 44:963-968.

[52] Aebischer, N. J., P. A. Robertson, and K. E. Kenward. Compositional analysis of habitat use from animal radio–tracking data. Ecology, 1993, 74:1313-1325.

[53] Manly, B. F. J., McDonald, L. L. and Thomas, D. L. Resource Selection by Animals: Statistical Design and Analysis for Field Studies. Chapman and Hall, London. 1992

[54] Marshall, and J. J. Kupa. Development and use of radio telemetry techniques for ruffed grouse studies. Trans North Am. Wild Nat. Resour. Conf. 1963, 28: 442-456.

[55] Berner, A. and C. W. Gysel. Habitat analysis and management considerations for ruffed grouse: for a multiple use area in Michigan. J. Wildlife. Management, 1969, 33(4): 769-777.

[56] Garshelis D L. Delusions in habitat evaluation: measuring use, selection, and importance. In: Boitani L, Fuller T K, eds. Research Techniques in Animal Ecology: Controversies and Consequence. New York: Columbia University Press, 2000, 111-164.

[57] Edge W. G., C. L. Marcum, and S. L. Olson-Edge. Summer forage and feeding site selection by elk. J. Wildl. Manage., 1988, 52: 573-577.

[58] Smiths, A. A. and R. W, Mannan. Distinguishing characteristics of Mount Grahamred squirrel midden sites. J. Wildl. Manage., 1994, 58: 437-445.

[59] Huegel, C. N., R. B. Dahlgren, and H. L. Gladfelter. Bedsite selection by white-tailed deer fawns in Iowa, J. Wildl. Manage., 1986.50: 474-480

[60] Ockenfels, R. A. and D. E. Brooks. Summer diurnal bed sites of Coues white-tailed deer. J. Wildl. Manage., 1994, 58: 70-75.

[61] Loeb, S. C. Use ad selection of red-cockaded woodpecker cavities by southern flying squirrel. J. Wildl. Manage., 1993, 57: 329-335.

[62] Nadeau, S., R. Décaríe, D. Lambert, and M. St-Georges. Nonlinear modeling of muskrat use of habitat. J. Wildl. Manage., 1995, 59: 110-117.

[63] Nixon, C. M., L. P. Hansen, and P. A. Brewer. Characteristics of winter habitats used by deer in Illinois. J. Wildl. Manage., 1988, 52: 552-555.

[64] Johannesen Jes, Wallaschek Michael, Seitz Alfred and Veith Michael. Patch Connectivity and genetic Variation in Two Congeneric Grasshopper Species with Different habitat Preferences. Journal of Insect Conservation. 1999, 3(3): 201-209.

[65] Maltagliati Ferruccio, Camilli Laura. Temporal genetic Variation in a Population of Aphanius fasciatus from a Brackish-water habitat at Elba Island (Italy). Environmental Biology of Fishes. 2000, 57(1): 107-112.

[66] Bowyer Jocelyn C., Newell Graeme R., Eldridge Mark D.B. Genetic effects of habitat contraction on Lumholtz's tree-kangaroo (Dendrolagus lumholtzi) in the Australian Wet Tropics. Conservation Genetics. 2002, 3(1): 59-67.

[67] Robertson G. P. Geostatistics on ecology: interpolating with known variance. Ecology, 1987, 68(3):744-748.

[68] Lgendre P. et al. Spatial pattern and ecological analysis. Vegetatio, 1989, 80:107-138.

[69] Li H. et al. A geostatistical analysis of spatial patterns of alternative forest cutting patterns: a simulation approach. Ecological applications, 1991, 1: 344-382.

[70] 王政权. 地统计学及在生态学中的应用. 北京: 科学出版社. 1999.

[71] Magoun A J, Copeland J P. Characteristics of wolverine reproductive den sites. Journal of Wildlife Management, 1998, 62:1313-1320.

[72] 肖笃宁. 景观生态学理论、方法及应用. 中国林业出版社. 1991.

[73] 欧阳志云. 地理信息系统在卧龙自然保护区大熊猫生境评价中的应用研究. 中国生物圈保护, 1995,(3):13-18.

[74] 刘雪华,K Bronsveld. 数字地形模型在濒危动物生境研究中的应用. 地理科学进展,1998, 17(2): 50-58.

[75] Liu, X. Mapping and Modelling the Habitat of Giant Pandas in Foping Nature Reserve, China. Phd thesis, ITC. Enschede, The Netherlands. 1997.

[76] 张洪亮. 应用GIS技术进行野生动物生境研究概况及展望. 生态学杂志, 2001, 20(3): 52-55.

[77] 胡锦矗. 大熊猫研究. 上海:上海科技教育出版社, 2001.

[78] Qiuhong Wan, Hua Wu, Shengguo Fang. A new subspecies of giant panda from Shaanxi China. Journal of Mammalogy, 2005. 86(2): 397-402.

[79] 范志勇. 中国保护大熊猫及其栖息地工程与实施. 成都国际大熊猫保护学术研讨会论文集, 成都动物园等. 成都:四川科学技术出版社, 1994.

[80] 方盛国, 陈冠群, 冯文和等. 大熊猫DNA指纹在野生种群数量调查中的应用. 兽类学报, 1996, 16(4): 246-249.

[81] 方盛国, 冯文和, 张安居等. 佛坪保护区三官庙地区大熊猫种群数量的DNA指纹分析. 四川大学学报(自然科学版), 1997, 34:104-107.

[82] 胡锦矗. 卧龙自然保护区大熊猫、金丝猴、牛羚生态生物学研究. 成都: 四川人民出版社. 1981

[83] 胡锦矗, 夏勒. 卧龙的大熊猫. 成都:四川科学技术出版社,1985

[84] 潘文石, 高郑生, 吕植等. 秦岭大熊猫的自然庇护所. 北京:北京大学出版社, 1988.

[85] 潘文石, 吕植. 继续生存的机会. 北京:北京大学出版社, 2001.

[86] 胡锦矗. 大熊猫生物学研究与进展. 成都:四川科学技术出版社, 1990.

[87] 黄乘明, 胡锦矗. 野外大熊猫调查方法的研究. 四川师范学院学报(自然科学版), 1989, 10(1): 93-99.

[88] 胡锦矗. 大熊猫的种群现状与保护. 四川师范学院学报(自然科学版), 2000, 21(1):11-17.

[89] 袁重桂, 胡锦矗, 张洪德. 野外大熊猫-竹子种群动态数学模型及在五一棚的应用. 大熊猫生物学研究与进展.成都:四川科技出版社. 1990.

[90] 夏武平, 胡锦矗. 由大熊猫的年龄结构看其种群发展趋势.兽类学报, 1989. 9(2):89-93.

[91] 黄乘明, 胡锦矗. 卧龙大熊猫的种群动态及稳定性的初步研究.大熊猫生物学研究与进展.成都:四川科技出版社. 1990.

[92] 杨光, 胡锦矗, 魏辅文. 马边大风顶自然保护区大熊猫种群数量及动态分析.四川师范学院学报, 1994,15(2):114-118.

[93] 潘文石, 吕植, 朱小健. 秦岭大熊猫的种群动态:对数量、年龄结构及内分布型研究[A], 成都国际大熊猫保护学术研讨会论文集, 成都:四川科学技术出版社, 1994, 132-138.

[94] 张黎明, 邛崃山系大熊猫栖息地状况的初步研究. 四川林业科技, 1993, 14(2): 73-76.

[95] 宿兵, 施立明, 何光晰等. 大熊猫遗传多样性的蛋白质电泳研究. 科学通报,1994,39(5):742-745.

[96] 张亚平. 大熊猫DNA序列变异及其遗传多样性研究. 中国科学(C辑), 1997, 27 (2):139-144.

[97] 方盛国, 冯文和, 张安居等. 大熊猫遗传多样性研究. 1997成都国际大熊猫保护学术研讨会论文集. 成都:四川科学技术出版社, 1998:141-149.

[98] 张泽钧. 唐家河大熊猫种群生存力分析,硕士论文.南充: 四川师范学院珍稀动植物研究所. 1999.

[99] 胡杰. 黄龙寺保护区大熊猫种群生存力分析,硕士论文. 南充: 四川师范学院珍稀动植物研究所. 1997.

[100] 郭建. 相岭治勒自然保护区大熊猫种群生存力分析,硕士论文. 南充: 四川师范学院珍稀动植物研究所. 1996.

[101] 李欣海, 李典谟, 雍严格等. 佛坪大熊猫种群生存力分析的初步报告. 动物学报, 1997, 43(3): 285-293.

[102] 刘来福. 野生种群随机Leslie矩阵模型灭绝风险分析. 中国工业与应用数学会第二次学术会议论文集.上海:上海出版社. 1991.

[103] Reid. D.G. et al. Giant Panda Selection between Bashania fangiana Bamboo Habitat in Wolong Reserve, Sichuan, China. Journal of Applied Ecology, 1991, 28(1): 228-243

[104] 唐平, 胡锦矗. 冶勒自然保护区大熊猫对生境的选择研究. 见: 胡锦矗, 吴毅主编. 脊椎动物资源与保护.成都:四川科学技术出版社, 1998.

[105] 魏辅文, 周昂,胡锦矗等,马边大风顶自然保护区大熊猫对生境的选择. 兽类学报, 1996, 16(4):241-245

[106] 魏辅文, 冯祚建, 王祖望. 相岭山系大熊猫和小熊猫对生境的选择. 动物学报, 1999, 45 (1): 57-63

[107] 杨兴中, 蒙世杰, 雍严格等. 佛坪大熊猫环境生态的研究(Ⅰ)夏季栖居地植被群落分类与生境因子. 西北大学学报(自然科学版), 1997, 27(6): 508-513.

[108] 杨兴中, 蒙世杰, 雍严格等. 佛坪大熊猫环境生态的研究(Ⅱ)夏季栖居地的选择[J]. 西北大学学报(自然科学版), 1998, 28(4): 348-353.

[109] 胡杰, 胡锦矗, 屈植彪等. 黄龙大熊猫对华西箭竹选择与利用的研究. 动物学 研究, 2000, 21(1): 48-51

[110] 张泽钧,胡锦矗. 大熊猫生境选择研究. 四川师范学院学报(自然科学版), 2000, 21(1): 18-21

[111] 陈利顶, 刘雪华. 卧龙自然保护区大熊猫生境破碎化研究. 生态学报, 1999, 19(3): 291-297

[112] 秦自生. 大熊猫主食竹类的种群动态和生物量研究. 四川师范学院学报.1992,13(4): 268-274

[113] 秦自生. 冷箭竹空间分布格局的研究. 四川师范学院学报. 1992, 13(2): 77-82

[114] 雍严格. 佛坪大熊猫产仔巢穴的初步观察. 动物学杂志, 1989, 24(4)

[115] 梁启慧, 李岗. 秦岭大熊猫繁殖生态的初步研究. 动物学杂志,1993, 28(5): 23-27

[116] 冯文和. 大熊猫的现状, 大熊猫繁殖与疾病研究, 成都: 四川科学技术出版社, 1991

[117] 冯文和. 大熊猫的生殖生理及人工繁育, 成都: 四川大学出版社, 1988

[118] 胡锦矗等. 我国对大熊猫饲养繁殖的研究与进展. 四川师范学院学报(自), 1989, 10(3): 232-237.

[119] 刘维新, 谢钟. 大熊猫人工繁殖研究现状. 生物学通报, 1996, 31(9): 5-7

[120] 王万民等. 大熊猫的圈养管理. 成都国际大熊猫保护学术研讨会论文集, 成都:四川科学技术出版社, 1994.

[121] 杨光友. 大熊猫寄生虫与寄生虫病研究进展. 中国兽医学报, 1998, 18(2): 206-208

[122] 刘诗峰, 张坚. 佛坪自然保护区生物多样性研究与保护. 西安: 陕西科学技术出版社, 2003

[123] 聂树人. 陕西自然地理,西安: 陕西人民出版社. 1981

[124] 任毅. 秦岭大熊猫栖息地植物. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998:343-374

[125] 郑生武. 中国西北地区珍稀濒危动物志. 中国林业出版社. 1994

[126] 余玉群,张陕宁. 佛坪自然保护区雉类分布和密度的初步调查. 野生动物,1990,57(5):16-18.

[127] 陕西省林业厅. 陕西省第三次大熊猫综合调查报告. 陕西:陕西省林业厅,2002: 76-80

[128] Primack R B. Essentials of Conservation Biology. Sunderland MA: Sinauer Associates, Inc. 1993:135-140

[129] 王祖望,黄大卫. 1995. 宏观动物学研究现状和未来十五年发展趋势. 动物学报,41(1): 160-173

[130] 中国科学院生物多样性委员会.生物多样性研究的原理与方法. 中国科学技术出版社, 1994

[131] 龚世平. 地理信息系统(GIS)在野生动物科研与管理中的应用. 野生动物, 2003, 3: 6-10

[132] Gouvenain R A. Use of GIS for sensitive plant species conservation in land use planning. The Environmental Professional, 1995,17:27-35

[133] Austin, G.E., C.J.Thomas, D.C.Houston et al. Predicting the spatial distribution of buzzard Buteo buteo nesting areas using a Geographical Information System and Remote Sensing. Journal of Applied Ecology, 1996,33:1541-1552

[134] Bian L, West E. GIS modeling of Elk calving habitat in a prairie environment with statistics [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 1997, 63(2):161-170

[135] 吴咏蓓, 张恩迪. 地理信息系统(GIS)在动物生态学中的应用. 生态科学, 2000, 19(4): 51-58

[136] 喻庆国. 3S技术在保护区及周边地区林地变化监测中的应用. 林业资源管理, 2002, 6: 62-69

[137] 赵德怀, 雍严格, 叶新平等. 野生动物资源定位监测标准化方法研究. 西北大学学报(自然科学版), 2001, 31: 76-83

[138] 盛和林,徐宏发. 哺乳动物野外研究方法. 中国林业出版社, 1992. 261-263

[139] 高新宇,刘定震,叶新平等. 佛坪自然保护区野生大熊猫对保护区内简易建筑的利用. 北京师范大学学报(自然科学版),2004,40(2): 260-266

[140] 张坚等. 佛坪自然保护区大熊猫的现状及保护对策. 1997成都国际大熊猫保护学术研讨会论文集. 成都:四川科学技术出版社, 1998.

[141] 黄杏元, 汤 勤. 地理信息系统. 北京: 高等教育出版社, 1989: 24-100

[142] 陈化鹏,高中信. 野生动物生态学。哈尔滨:东北林业大学出版社, 1993:102-196

[143] 马建章,邹红菲,贾竞波. 野生动物管理学(第二版). 哈尔滨:东北林业大学出版社, 2004:30-185

[144] Davis F W, Stoms D M, Estes J E, et al. An information systems approach to the preservation of biological diversity. Inter. J. Geographical Information Systems, 1990,4(1):55-63

[145] Scott J M, Davis F, B. Csuti, et al. Gap analysis: a geographical approach to protection of biological diversity [J]. Wildlife Monographs, 1993,123:1-17

[146] Kremen C. Assessing the indicator properties of species assemblages for natural areas monitoring. Ecol.Applic., 1992, 2:203-210

[147] Laurenson M K. High juvenile mortality in cheetahs(Acinonyx jubatus)and its consequences for maternal care. Journal of Zoology,1994, 234: 387-408.

[148] Reichman O J, Smith S C. Burrows and burrowing behaviour by mammals. Current Mammalogy, 1990, 21:97-224.

[149] Laurenson M K. Early maternal behavior of wild cheetahs: implications for captive husbandry. Zoo Biology, 1993, 12:31-43.

[150] 徐宏发, 陆厚基, 王小明. 盐城保护区狗獾洞巢的初步研究. 兽类学报, 1997, 17 (2): 107 - 112

[151] 张洪海, 张明海, 王秀辉等. 内蒙古东部草原地区赤狐繁殖期对洞穴的选择. 兽类学报, 1999, 19 (3) : 176 - 182

[152] 张尧庭, 方开泰. 多元统计分析引论. 北京: 科学出版社,1982.

[153] 李春喜, 王志和, 王文林. 生物统计学. 北京: 科学出版社, 2000.

[154] Smith M E, Hechtel J L, Follman E H. Black bear denning ecology in interior Alaska. Int. Conf. Bear Res. And Manage., 1994, 9(1):513-522

[155] Ramsay M A, Dunbrack R L. Physiological constraints on life history phenomena: the example of small bear cubs at birth. The American Naturalist, 1986, 127(6):735-743

[156] 邓维杰. 卧龙与佛坪大熊猫的产仔巢穴的比较. 四川动物, 1992, 11(2): 45-46

[157] 李文军, 王子健. 丹顶鹤越冬栖息地数学模型的建立. 应用生态学报,2000, 11(6):839-842

[158] 张文彤主编. SPSS11 统计分析教程(高级篇). 北京希望电子出版社,2002.

[159] Rowell,T.How would we know if social organization were not adaptive? In Primate ecology and human origins. I. Bernstein and E. Smith, eds. Garland Stpm Press. New York. 1979: 1-22